発達障がいのお子さんへ:大阪府立高等学校における通級による指導とは

お子さまに発達障がいがあり、中学校卒業後の進路としてどのような高校があるのか、悩んでいらっしゃる保護者の方はいらっしゃいませんか?

そのような方にとって、選択肢の一つとなるのが、通級による指導を行う高等学校、いわゆる通級指導教室です。

小中学校では通級指導教室が増えてきましたが、大阪府の高等学校ではまだ11校に限られています。

高等学校の通級指導教室は、小中学校の通級指導教室とは、対象となる生徒や目標、指導内容にいくつかの違いがあります。

そのため、小中学校で通級指導教室を利用していたとしても、高等学校に進学してから「思っていたのと違う」と感じることもあるかもしれません。

この記事では、高等学校の通級指導教室がある学校、対象となる生徒、小中学校との違いなどをわかりやすく解説します。

お子さまの進路について悩んでいる保護者の方にとって、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

様々な情報を集めて、お子さまにとって最善の進路選択ができるよう応援しています。

大阪府の高等学校における通級による指導とは?

通級指導教室は、「通級による指導」を行う教室のことです。

特別支援学校や特別支援学級と同じように、「通級指導教室」は通称であり、正式名称は「通級による指導」といいます。

通級による指導の制度化について

制度化されたのは、旧文部省・調査研究協力者会議の『通級による指導に関する充実化方策について(審議のまとめ)』(1992年)を受けて、学校教育法施行令の改正後、正式に制度化されたのが「通級による指導」である(1993年)。

制度化された当初は対象となる児童生徒は、難聴児や言語障害児を対象とされていた。

その後、発達障害者支援法の制定もあり、「言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者、注意欠陥・多動性障害」に該当する児童生徒が対象となった(2006年3月31日)。

通級による指導と特別支援学級との違い

| 通級による指導 | 特別支援学級 | |

|---|---|---|

| 指導体制 | 【小・中】13人に1人の教員を配置 【高】加配措置 | 1学級8人 |

| クラスの所属 | 通常の学級在籍 | 特別支援学級在籍 |

| 概要 | 大部分の授業を在籍する通常の学級で受けながら、一部の時間で障害に応じた特別な指導を実施 | 障害の種別ごとの学級を編制し、子ども一人一人に応じた教育を実施 |

小中学校で特別支援学級を利用していた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、大阪府の高等学校には特別支援学級はありません。

そのため、同様の支援制度をご希望される場合は、通級による指導、もしくは大阪府独自の知的障がい生徒自立支援コースが選択肢となります。

通級による指導と特別支援学級には、細かな違いは多々ありますが、大きな違いとしては、教員一人当たりの生徒数、クラスの所属、そして指導の目的が挙げられます。

特別支援学級では、それぞれの障がいに合わせた適切な指導や自立に向けた授業が行われます。

一方、通級による指導は、通常の学級での学習がおおむね可能な生徒が、一部の時間に苦手なことの克服練習や学習の補充を受けることが主な目的となります。

通級による指導の指導体制

通級による指導の指導体制には、在籍する学校で指導を受ける「自校通級」、定期的に他の学校に通って指導を受ける「他校通級」、そして通級による指導の担当教員が巡回して指導を行う「巡回指導」があります。

大阪府の高等学校では、「自校通級」が基本となっています。

小中学校の通級指導教室では、教員一人が最大13人の生徒に対して指導を行いますが、高等学校の通級による指導は加配という形を取るため、生徒一人当たりの教員数は明確に定まっていません。

そのため、授業は個別指導となることもあれば、少人数での授業となることもあります。

個別指導か少人数指導かは、生徒それぞれの目標によって異なります。

例えば、コミュニケーションに課題のある生徒の場合は、グループでの授業を通してソーシャルスキルなどを学ぶ必要があるため、少人数で行われることがあります。

一方、読み書きの困難さを改善したい、聞こえにくさや見えにくさといった障がいによる課題を解決したいといった目標を持つ生徒には、個別指導が行われることが多いです。

通級による指導の指導内容

通級による指導では、障がいの特性によって生じる学習上・生活上の困難を、生徒自身が主体的に改善・克服していくための指導が行われます。

これは、支援学校の教育課程における「自立活動」に相当するものです。

特に必要と認められる場合には、障がいの状態に応じて各教科の内容を補充するための特別な指導が行われることもありますが、単に教科の遅れを補うための指導ではないという点を理解しておく必要があります。

具体的には、以下のような指導が行われています。

- 行動の優先順位付けとスケジュール管理の意識付け

- 困った時に周囲に助けを求める方法

- 学習面や友人関係など、学校生活で困っていることへの指導

- 自分と相手を大切にする気持ちの伝え方

- 持ち物の管理・整理整頓のスキル習得

- 日常生活や作業におけるスムーズな動作の習得

- 感情が抑えられなくなるタイミングを知り、気持ちをコントロールするための具体的な方法の習得

どのような指導内容にするかは、担任の先生や支援教育コーディネーターの先生と相談しながら目標を決め、通級指導を利用することになります。

通級による指導の時間帯について

通級による指導が行われる時間帯は、通常の教育課程に加えて、または選択教科・科目の一部に変更する形で設定されます。

具体的には、他の生徒が通常の授業を受けている時間帯に、その時間だけ通級指導教室で別の授業を受ける場合と、通常の授業に加えて放課後に通級指導教室で授業を受ける場合があります。

どちらの形態になるかは学校によって異なるため、利用を検討する際には、どのような授業体制になるのかを事前に確認することが重要です。

また、授業によっては通級による指導に振り替えることができない科目もあります。

そのため、希望する時間帯や教科で必ず変更できるとは限りません。

必ず在籍している学校の先生と相談するようにしましょう。

小・中学校と高等学校の通級による指導の違い

先ほども触れましたが、小中学校における通級による指導と高等学校における通級による指導は、大まかな仕組みは同じであるものの、細部に違いがあります。

ここでは、その大きな違いと、高等学校ならではの特徴や支援内容について解説していきます。

通級による指導の対象となる生徒の違い

通級による指導の対象となる生徒は、小中学校と大阪府の高等学校では基本的に同じですが、若干異なる点があります。

どのような生徒が対象となるのか、確認しておきましょう。

小学校・中学校の通級による指導の対象となる生徒

小中学校での通級による指導の対象となるのは、

- 言語障害者

- 自閉症者

- 情緒障害者

- 弱視者

- 難聴者

- 学習障害者

- 注意欠陥多動性障害者

- 肢体不自由者

- 病弱者及び身体虚弱者

の児童生徒であり、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のものになります。

なお、通級による指導のいずれにおいて教育を行うべきかの判断については、障害の状態、教育的ニーズ、学校や地域の状況や専門家の意見等を総合的に勘案し、本人及び保護者の意向を最大限尊重して市区町村教育委員会が判断します。

その他、要日本語指導児においても適応されることもある。

大阪府の高等学校の通級による指導の対象となる生徒

大阪府立高等学校における通級による指導は、発達障がいやその特性のある生徒を対象としています。

本人や保護者の希望、そして学校生活での実態把握を通して、通級指導の対象となるかどうかが判断されます。

通級のための入学選抜はなく、中学校等での通級経験や医療機関等の診断の有無は問われません。

大阪府の高等学校では、小中学校の通級による指導の対象となっているような言語障害者、情緒障害者、肢体不自由者、病弱及び身体虚弱者、弱視者、難聴者は、現在のところ主な対象とはなっていません。

もちろん、これらの障がいのある生徒が拒否されるということはないと考えられますが、現在の大阪府の高等学校では、通級による指導の対象は発達障がいのある生徒が中心となっています。

対象外となっている障がいの生徒に対しても、学校によっては対応してくれると思いますが、支援学校などに比べると十分な支援体制が整っていない可能性もあるため、注意が必要です。

通級による指導の指導内容の違い

指導内容についても、小中学校と高等学校で大きな違いはありません。

しかし、小中学校では学校の勉強で困っていることを補うような指導が中心であるのに対し、大阪府の高等学校では、学校生活における困り感への対応、コミュニケーション能力、スケジュール管理、困った時の対処法、感情のコントロールなど、将来を見据えて必要な能力の育成が主な目的となります。

進路の違いも影響していると考えられますが、高等学校では卒業後の社会人生活に向けての準備という視点が、指導の重点となることが多いです。

小・中学校と高等学校の通級による指導の設置状況の違い

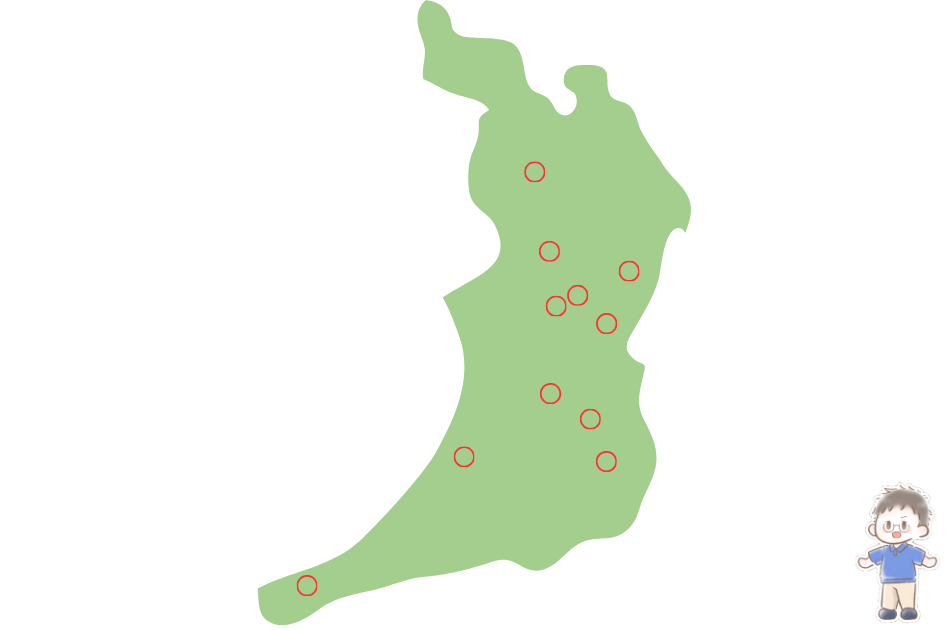

小中学校と高等学校では、通級による指導の設置状況に大きな違いがあります。

近年、小中学校では少しずつ設置校が増えており、令和6年時点では大阪府内の約6割の学校で通級による指導が行われています。

しかし、高等学校で通級による指導を行っているのは、府内全体でわずか11校、全体の約4%に過ぎません。

そのため、小中学校で通級による指導を受けていて、高等学校でも継続したいと考えても、通える範囲に該当する学校があるかどうかは厳しい状況と言えます。

大阪府のどの高校に通級指導教室があるのか

大阪府内で通級による指導を実施している高等学校は現在11校あります。

ここでは、それらの学校名と、各学校の特色についてご紹介していきます。

大阪府立箕面東高等学校

令和4年度より、通級による指導を本格的に選択科目の一つとして導入しました。

この学校は、エンパワメントスクールとしても知られています。

生徒一人ひとりに応じた教育に全力を注ぎ、社会人として必要な資質・能力・規範意識を身につけた、地域社会の担いて・創りてとして活躍できる人物を育成することを目標としております。

- 所在地 〒562-0025 箕面市粟生外院 5-4-63

- 最寄駅 地下鉄御堂筋線〜北⼤阪急⾏線、⼤阪モノレール『千⾥中央駅』から阪急バス 粟⽣団地下⾞すぐ

将来を約束するキャリア教育の充実で生徒の可能性を引き出す

週1回の事業所実習やマナー講座など、「箕面東版デュアルシステム」を活用した⾏き届いたキャリア教育を⾏います。

入学時から卒業時(入口から出口)までの充実したキャリアメニュー(職業体験 ・専門学校体験、模擬講義など)を提供します。

教師と生徒の対話を中心としたきめ細かな進路ガイダンスを⾏います。

大阪府立柴島高等学校

平成30年度に、通級による指導を開始した学校です。

知的障がい生徒自立支援コースも併設されています。

「お互いの違いを認め、ともに成長する」これが、柴島高等学校のモットーです。

自分の気持ちを伝え、周りの人とつながり、お互いに良い影響を与え合いながら、楽しく学校生活を送ることができます。

- 所在地 〒533-0024 大阪府大阪市東淀川区柴島1-7-106

- 最寄り駅 阪急 柴島駅から、約200m(徒歩約3分)

人権教育

柴島高等学校は、創立以来、人権教育に力を入れている高校です。

お互いの違いを認め合い、多様性を大切にすることを重視しています。

自分も周りの人も大切にし、社会の課題に主体的に取り組むことができる人になれるよう、生徒さんの成長をサポートしています。

大阪府立野崎高等学校

野崎高等学校では、在籍する生徒を対象に、「Self-reliance(自立)」、「Workshop(少人数の自主的な学習会)」、「Activity(活動)」、「No-stress(ストレスがない)」をコンセプトとした通級指導教室を設け、通級による指導を実施しています。

- 所在地 〒574-0014 大阪府大東市寺川1丁目2番1号

- 最寄り駅 JR学研都市線 野崎駅から約1.3km 徒歩18分

多様な専門家が生徒の悩みをケア

生徒の抱える様々な悩みに対応するため、スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)といった専門家が多数配置されており、その数は大阪府下でもトップレベルです。

さらに、大阪府教育庁の事業として、図書室にはカフェが設けられています。

毎月2回、放課後には無料のおやつや飲み物が用意され、生徒たちはリラックスした時間を過ごすことができます。

カフェには、社会福祉士の資格を持つスタッフやボランティアがおり、生徒と一緒にボードゲームを楽しんだり、気軽に会話をしたりしています。

大阪府立大手前高等学校(全日制の課程)

平成31年度に、通級による指導を開始した、創立130年を超える歴史ある高等学校です。

平成20年には、文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」に指定されています。

- 所在地 〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-11

- 最寄り駅 「天満橋」駅下車(3番出口) 東南400m

一人ひとりの「生き方(キャリアデザイン)」を支援

大手前高等学校では、生徒一人ひとりの「生き方(キャリアデザイン)」を支援する取り組みに力を入れています。

入学から2年前期までの1年半を「大手前高校生になる」期間と捉え、1年生では京大研修、2年生では阪大研修といった高大接続プログラムや、企業、研究機関、大学などで活躍する人々を招いた講演会「集中セミナー」などを実施しています。

これらの活動を通して、生徒は高校での学びと社会とのつながりを理解し、自身のキャリアデザインを描いていきます。

2年後期から卒業までの1年半は「希望進路を実現する」期間と位置づけ、高度な授業はもちろんのこと、進路別講習、模擬試験、進路カウンセリング、卒業生との対話などを通して、知識を基盤に、高い志と最後までやり抜く強い意志を持った人材育成を目指しています。

大阪府立中央高等学校

大阪府内でも珍しい、昼夜間単位制の高等学校です。

以前は定時制の課程もありましたが、2006年に募集を停止し、現在は単位制のみとなっています。

- 所在地 〒540-0035 大阪市中央区釣鐘町1-1-5

- 最寄り駅 地下鉄「天満橋駅」約160m 徒歩約2分

昼夜間単位制 ― 科目自由選択制

入学後、昼間を中心に学習するか、夜間を中心に学習するかを、自分の生活スタイルに合わせて選択できます。

ただし、新入生である1年次は、卒業に必要な科目を中心とした固定の時間割となります。

2年次からは、昼間(1・2限~)と夜間(9・10限)の時間割の中から、自分の進路希望や興味・関心に合わせて科目を選択し、受講登録を行います。

これにより、生徒一人ひとりの可能性を引き出す「自分に合った時間割」を作成することができます。

また、普通科に在籍しながらビジネス科目を選択して資格取得に挑戦したり、ビジネス科に在籍しながら共通(普通)科目を選択して進学を目指したりすることも可能です。

大阪府立布施高等学校

令和4年度より通級による指導を開始しました。

質の高い授業を通して確かな学力を育成するとともに、活気ある自治会活動や部活動、地域との連携推進などにも力を入れています。

- 所在地 大阪府東大阪市下小阪3丁目14番21号

- 最寄り駅 近鉄奈良線「八戸ノ里駅」約400m 徒歩約6分

確かな学力を育成する質の高い授業

布施高等学校では、平成26年度入学生(69期生)よりコース制を導入しています。

難関校への進学を目指す「アドバンストコース」と、確かな学力養成を目指す「スタンダードコース」を設け、生徒それぞれの進路希望に合わせた授業内容で学習の定着を図っています。

授業は3学期制で、1コマ50分、一部7限授業を実施することで授業時間を確保しています。

また、朝礼時には週3回小テストを行い、学習内容の定着度を確認しています。

自習室の開放や、早朝・夜間講習などを通して、生徒の自学自習力を高める取り組みも行っています。

大阪府教育センター附属高等学校

平成23年(2011年)4月に設立されたこの学校は、令和6年(2024年)度で創立14年目を迎えました。

大阪の教育を先導するナビゲーションスクールとして、「共に学び、共に敬い、共に高まる」をスローガンに掲げ、“新たな学びを創造する学校”として発展を続けています。

- 所在地 〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田4-1-72

- 最寄り駅 地下鉄「あびこ駅」約1.1km 徒歩約15分

教育課程特例校

教育課程特例校であるこの学校では、総合的な学習の時間に代えて、学校設定教科・科目「探究ナビ」を各学年2単位で実施しています。

「探究ナビ」は、附属高等学校の教科・科目の中核として位置づけられ、人文科学、社会科学、自然科学などの各分野を融合した単元で構成されています。

この科目を通して、知識・技能を活用する力、課題を探究する力、協同的に取り組む態度などを育成し、生徒の進路実現を目指します。

大阪府立松原高等学校

松原高校では、1978年から、障がいのある生徒さんの受け入れが始まりました。

交流生として登校する「準高生」という制度が実現しました。

「準高生」の取り組みは、その後も、多くの人たちの支えによって、受け継がれ、発展していきました。

知的障がい生徒自立支援コースの設置校でもあります。

- 所在地 〒580-0041 大阪府松原市三宅東3丁目4番1号

- 最寄り駅 近鉄南大阪線 河内松原駅 約2.3km(徒歩約32分)

仲間の会

大阪府立松原高等学校には、自立支援生と共に学び、遊び、成長できる生徒たちの自主活動「仲間の会」があります。

この会では、みんなで楽しくお昼ご飯を食べたり、テスト前に勉強会を開いたり、地域のイベントにボランティアとして一緒に参加したりしています。

生徒たちが自分たちで企画する合宿や遠足も実施しています。

大阪府立富田林高等学校

本校は、大阪府立高等学校の普通科としては唯一のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校です。

平成29年度に文部科学省よりSSH第Ⅰ期の指定を受け、先進的な理数教育の研究開発に取り組んでいます。

令和5年度からは5年間、富田林中学校・高等学校のSSH第Ⅱ期がスタートし、「探究活動」「地域連携」「海外連携」の3つのプロジェクトを軸に、科学的な視点から社会変革(ソーシャルイノベーション)を実現できる人材の育成を目標に掲げ、様々な活動を展開しています。

- 所在地 〒584-0035 大阪府富田林市谷川町4-30

- 最寄り駅 近鉄長野線 富田林西口駅 約700m 徒歩約10分

グローバル教育

富田林中学校・高等学校では、中高一貫校である強みを活かし、世界で活躍するグローバルリーダーの育成を目指した6年間のグローバル教育を推進しています。

多様性を理解し、課題に対して論理的に思考し、解決する力を養うとともに、国際社会に貢献するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を育成します。

大阪府立和泉総合高等学校

令和5年度より「通級指導教室」が設置されました。

平成30年度にエンパワメントスクールに指定された学校です。

自らの将来の夢に向かい進路実現するために、基礎的な学力と主体的に探究に向かう意欲等を身に付け、社会で活躍し、たくましく生き抜く力を育成することを目標としています。

また社会のルールやマナーを守り集団生活を楽しもうとする姿勢、多様性を認め他者と共感できるコミュニケーション力などを育みます。

- 所在地 〒594-0082 大阪府和泉市富秋町1丁目14-4

- 最寄駅 JR阪和線「信太山」駅 北西へ600m

教育環境の充実

新設した「アクティブラーニングルーム」において、タブレットPC等のICT機器を活用したグループ学習や討議・発表等の授業を行うことにより思考力・表現力を育みます。

新設した「保育実習室」において、保育の体験的授業を行うことにより知識・技能を習得し保育系の進路実現をめざします。

大阪府立岬高等学校

平成31年度から通級による指導を開始し、令和6年度よりステップスクールとなった学校です。

自然豊かな環境の中で、自分のペースで自分らしく学べ、新しい自分を見つけることができます。

1年時には10名程度の、より小規模なクラスも設けるなど、生徒1人ひとりを大切にしている学校です。

- 所在地 〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪3246

- 最寄駅 南海本線 みさき公園駅 東へ約1000m

地域から学ぶ

地域資源を活用した授業を実施しており、系列では釣りをしたり、少人数クラスの体育ではSUP(サップ)などのマリンスポーツもしています。

大阪府の高等学校における通級による指導を利用する流れと手続き

小中学校で通級指導教室や特別支援学級を利用していた方は、手続きや流れについてある程度ご存じかもしれません。

しかし、これまで利用経験がない方は、ここで簡単な流れを把握しておきましょう。

通級による指導の相談窓口

通級による指導に関する相談窓口は、基本的に在籍している学校の先生となります。

担任の先生はもちろん、支援教育コーディネーターや通級指導教室の担当の先生など、相談しやすい先生にまずは声をかけてみましょう。

保護者の方からのご相談だけでなく、担任の先生や支援教育コーディネーター、通級指導教室の担当の先生から、生徒の学校生活の様子を見て、通級による指導を提案されることもあります。

いずれにしても、通級による指導を利用してみたい、相談してみたいと思われたら、まずは在籍している、または入学予定の学校に相談してみることが第一歩です。

通級による指導の利用までの一般的な流れ

通級の利用の決定から終了までの流れとしては

- 入級希望:担任の先生等に相談

- 困りの把握(アセスメント):学校生活を中心に得意なこと、苦手なこと等を確認します。

- 入級決定:通級で困りの改善に向けて取り組める見通しが立てば「入級」が決まります。

- 「個別の指導計画」の作成:通級を通して「なりたい自分」に近づくためにどんなことに取り組むかについて目標や学習内容をとりまとめたもの。

- 通級の利用:通級を利用するなかで成長したこと、気づいたことなどを先生たちと共有する。

- 評価・単位認定:個別の指導計画に定めた目標を達成していると認められれば、単位が認定されます。

通級による指導の対象となるかどうかは、本人や保護者の希望、そして学校生活での実態把握を通して学校が判断します。

通級のための特別な入学選抜はなく、中学校等での通級経験や医療機関の診断の有無は問われません。

ただし、学校側も生徒の状況を把握する必要があるため、入学前から利用を希望していたとしても、実際に通級による指導が始まるのは、学校が生徒の実態を把握した後となることが多いです。

そのため、利用開始が二学期以降になる学校も少なくありません。

通級による指導を利用するための必要な書類や手続き

先ほどご説明したように、通級による指導を利用するにあたって、中学校までの通級経験や医療機関の診断書などは特に必要ありません。

そのため、基本的に利用する生徒や保護者が用意しなければならない書類はありません。

学校によっては、学校生活や日常生活での困りごとについて記入を求められることがあるかもしれませんが、これは学校によって対応が異なります。

また、既にご説明した個別の指導計画は、学校の先生が作成するものですので、生徒や保護者が記入したり準備したりする必要はありません。

大阪府の通級による指導で楽しい学校生活を送ろう!

大阪府で通級による指導を活用して、充実した高校生活を送りませんか?

大阪府内の高等学校で通級による指導を実施している学校は、まだ11校と限られています。

ここ10年で徐々に増えてきたため、学校によっては指導経験が浅かったり、教員体制が十分に整っていない場合もあるかもしれません。

しかし、発達障がいがあり、中学校卒業後の進路について悩んでいる生徒や保護者の方にとって、通級による指導は間違いなく良い選択肢の一つとなります。

高校での勉強はもちろんのこと、卒業後の社会生活に向けて、コミュニケーション能力を高めたり、自分でできることを増やしたりするために、通級による指導のある学校を選ぶことは非常に有益な選択と言えるでしょう。

もし、発達障がいがあり、高校生活に不安を感じている、友人関係がうまく築けるか心配といったお悩みがあれば、ぜひ一度、通級による指導を行っている学校の説明会などに参加し、学校の雰囲気や先生方の話を聞いてみることをお勧めします。

お子さんの明るい未来のために、様々な選択肢を知っておくことはとても大切です。

これからも教育に関する情報にアンテナを張り、お子さんにとって最良の情報を届けられるようにしておきましょう。

今回の記事が、少しでも参考になれば幸いです。

もし、気になることや質問があれば、公式LINEやホームページのお問い合わせフォームから、いつでも気軽に連絡してください。

それから、枚方市内で完全個別指導の学習塾も運営しています。

もし、お子さんが勉強で困っていることがあれば、ぜひ一度ホームページをご覧ください。