知的障害のある中学生の保護者の方へ。『高等支援学校』という選択肢

お子さんが中学生になると、卒業後の進路について悩み、胸を痛める場面も増えてくるのではないでしょうか。

「地域の普通科高校では、勉強についていけるか心配……」

「かといって、特別支援学校を選ぶほどではない気もする……」

そんなふうに、「ちょうどいい選択肢がない」という葛藤を抱えている保護者の方は少なくありません。

勉強だけでなく、将来の就職や自立に向けたスキルもしっかり身につけてほしい――そう願うからこそ、迷いは深まるばかりですよね。

もし今、お子さんの進路で行き詰まりを感じているのなら、「高等支援学校」という選択肢について知ってみませんか?

今回は、普通科高校とも特別支援学校とも少し違う、この「高等支援学校」について詳しく解説します。

学校の特色や入試のこと、そしてどんなお子さんが輝ける場所なのか。

「こんな道もあったんだ」と、お子さんと一緒に未来の可能性を広げるヒントになれば幸いです。

新しい選択肢! 大阪府の「高等支援学校」とは? 〜職業学科としての特色〜

「特別支援学校なら知っているけれど、高等支援学校とは何が違うの?」

「特別支援学校の高等部と同じではないの?」

そのように疑問に思われている保護者の方も多いのではないでしょうか。

名前が似ているため混同されがちですが、実はカリキュラムや目指すゴールには明確な違いがあります。

ここでは、高等支援学校が「職業学科」としてどのような専門教育を行う場所なのか、そして従来の「特別支援学校」や地域の「高等学校(普通科)」とどのような違いがあるのかを、具体的に解説していきます。

卒業後の「一般就労(企業就労)」を見据えた、実践的な学びの場について詳しく見ていきましょう。

高等支援学校の要は「職業教育」と「就労支援」

高等支援学校の最大の特徴、それは徹底した「職業教育」と手厚い「就労支援」にあります。

主に知的障がいのある生徒を対象とし、3年間という限られた期間で、卒業後の「一般就労」(企業への就職)を実現するための力を集中的に育成する学校です。

「社会的自立」を目指す、専門的な教育課程

高等支援学校の使命は、生徒の「就労を通じた社会的自立」です。

この明確なゴールを達成するために、教育課程(カリキュラム)、実習体制、そして入学者の選抜プロセスに至るまで、極めて実践的かつ専門的に設計されています。

一般的な高等学校や、生活面での自立支援も含む特別支援学校(高等部)とは異なり、生徒を「将来の職業人」として育成することに特化したカリキュラム編成が大きな特色です。

授業の大半を占める「作業学習」と「実習」

高等支援学校では、国語や数学などの普通教科だけでなく、週の授業の大半を「専門教科」が占めます。

実際の仕事現場に近い環境で行う「作業学習」や、企業での「現場実習」が中心となります。

【主な専門コースの例】

- 食品加工(製パン・製菓・調理補助など)

- 流通サービス(物流・品出し・接客販売など)

- ビルメンテナンス(清掃技能・環境整備など)

- 福祉(介護補助・リネン類管理など)

- オフィスワーク(データ入力・事務補助など)

このように、座学以上に「働くための実践スキル」を徹底して磨く点が、他の学校種とは大きく異なる、高等支援学校ならではの強みと言えます。

「高校」や「支援学校 高等部」との違いは?

ここでは、特別支援学校の高等部や、一般的な高校とどのような違いがあるのかを解説していきます。

一般的な高校(普通科・専門学科)との違い

まず、もっとも大きな違いは「入学者選抜(入試)」の形式と評価の視点にあります。

一般的な公立高校(普通科など)の入試では、主にペーパーテストによる「学力検査」と中学校からの「調査書(内申書)」に基づき合否が判定されます。

これは、高校での高度な普通教育や専門教育を修めるための「学力」があるかを評価することに主眼が置かれているためです。

これに対し、高等支援学校(職業学科)の入試は、あくまでも「就労による社会的自立」という教育目標を達成できるかを判断するものです。

そのため、評価の基準は「学力」そのものではなく、職業生活に必要な「適性」、働くことへの「意欲」、そして基礎的な「職業準備性」が備わっているかどうかに特化しています。

試験の内容も対照的です。

普通高校が「学術的な能力」を測る筆記試験中心であるのに対し、高等支援学校では「職業人としての適性」や「自立能力」を多角的に見るための「適性検査」と「面接」に重点が置かれています。

ここに、両者の教育目的の決定的な違いが現れています。

その結果、入学後の「教育課程(カリキュラム)」も大きく異なります。

地域の高等学校でも就職サポート(進路指導)は行われますが、高等支援学校は学校生活のすべてが「一般就労」の実現に向けて構成されているという点で、より専門性が高い学校と言えます。

| 比較項目 | 一般的な高等学校(普通科・専門学科) | 高等支援学校(知的障がい職業学科) |

|---|---|---|

| 評価の主眼 | 基礎学力、思考力、高度な専門知識を修得する能力 | 就労準備性、職業訓練への適性、自立意欲、生活能力 |

| 学力検査 | 実施される(国数英理社などの筆記試験) | 実施されない、または適性検査(筆答)が基礎的な認知能力や指示理解の確認として行われる |

| 実技/適性検査 | 一部の専門学科や体育科などで実施 | 適性検査(作業)が実施され、合否の主要な判断材料となる |

| 応募資格の前提 | 中学校卒業見込みのみ(学力基準) | 知的障がいの認定(療育手帳所持または公的機関による判定)が必須 |

| 通学要件 | 特になし | 自主的な通学が可能であることが必須要件とされる |

従来の「特別支援学校(高等部)」との違い

次に、これまで一般的だった「特別支援学校(高等部)」と、高等支援学校の違いについて解説します。

最も分かりやすい違いは、学校の設置形態と専門性の高さにあります。

従来の特別支援学校は、小学部・中学部・高等部が併設されているケースが多く、肢体不自由や病弱など、多様な「障がい種別」の生徒が共に学ぶ場です。

ここでは、生活の自立から学習まで、幅広い支援が行われています。

一方、高等支援学校は「高等部のみ(単独設置)」の学校であり、対象を原則として「知的障がい」のある生徒に絞っています。

その最大の目的は、生徒の「職業的自立」です。

幅広い支援を行う特別支援学校に対し、高等支援学校は「一般就労」という明確なゴールに向けたカリキュラムが組まれています。

そのため、学校というよりも「職業訓練校」としての性格(専門性)を非常に強く持っている点が、大きな違いと言えるでしょう。

| 比較項目 | 高等支援学校(職業学科) | 他の障害種別を含む支援学校高等部 |

|---|---|---|

| 教育目標の重点 | 企業就労を目標とする。卒業後の進路は一般企業への就職(就職率100%を目指す) | 自立と社会参加の資質育成。進学、就労、施設利用など進路が多様。 |

| 入学者選抜 | 入学試験を実施する | 多くの学校で競争性は低く、教育的ニーズに基づく入学者決定が行われる。 |

| 必須要件 | 療育手帳または知的障がい判定が必須。 | 対象となる障害の認定が要件。 |

| 通学形態 | 自主的な通学が可能であることが必須要件(スクールバスなし) | スクールバスが運行されている場合が多い。 |

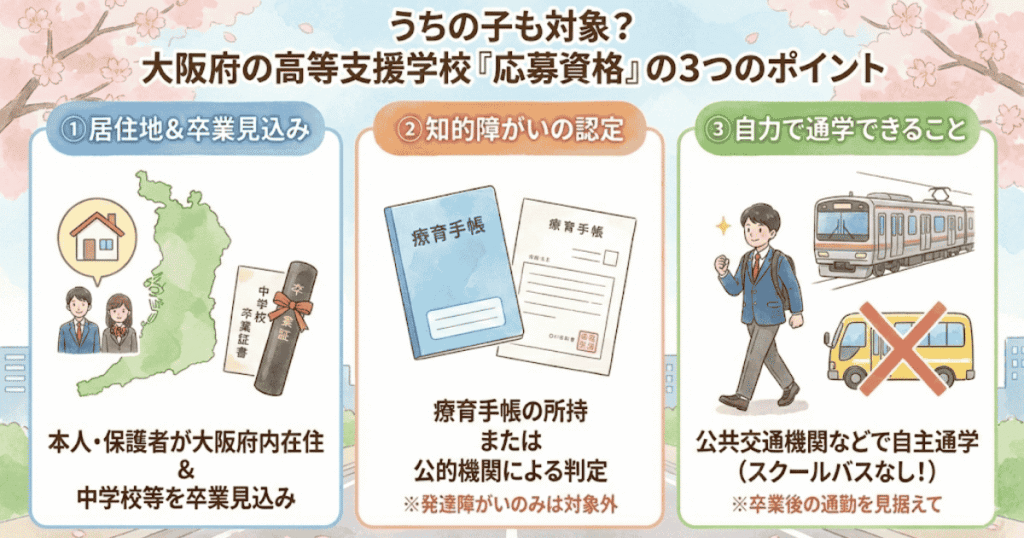

うちの子も対象? 大阪府の高等支援学校「応募資格」のポイント

ここからは、大阪府における高等支援学校の「応募資格(受験資格)」について解説します。

一般的な高等学校や特別支援学校(高等部)とは要件が異なる部分があるため、受験を検討される際は事前の確認が欠かせません。

① 居住地および卒業見込みの要件

- 居住地:原則として、志願者本人および保護者の住所(住民票上の居所)が大阪府内にあること。

- 卒業見込み:中学校、義務教育学校、特別支援学校の中学部などを卒業、または修了する見込みであること。

転居の予定がある場合など、個別の事情に関しては「大阪府教育委員会」へ確認することをおすすめします。

②障害の認定要件(知的障がい者であること)

出願には、以下のいずれかに該当する必要があります。

- 療育手帳を所持している者。

- または、児童相談所等の公的機関により知的障がいを有すると判定を受けた者であること。

高等支援学校は「知的障がい」のある生徒を専門対象としています。

そのため、知的障がいを伴わない「発達障がい」のみの生徒は、原則として対象外(出願不可)となる点にご注意ください。

③ 自主通学の要件

- 自主的な通学が可能である者であること。

高等支援学校(職業学科)では、「自主通学が可能であること」が必須条件となります。

一般的に、特別支援学校にはスクールバスがありますが、高等支援学校にはスクールバスの運行はありません。

電車やバスなどの公共交通機関を利用して、自力で登校する必要があります。

これは、卒業後の「企業就労」を見据え、毎日の通勤に必要な「移動の自立(移動能力)」や生活スキルを入学段階から求めているためです。

そのため、入学を検討する段階から、公共交通機関を使って一人で移動する練習をしておくことが大切です。

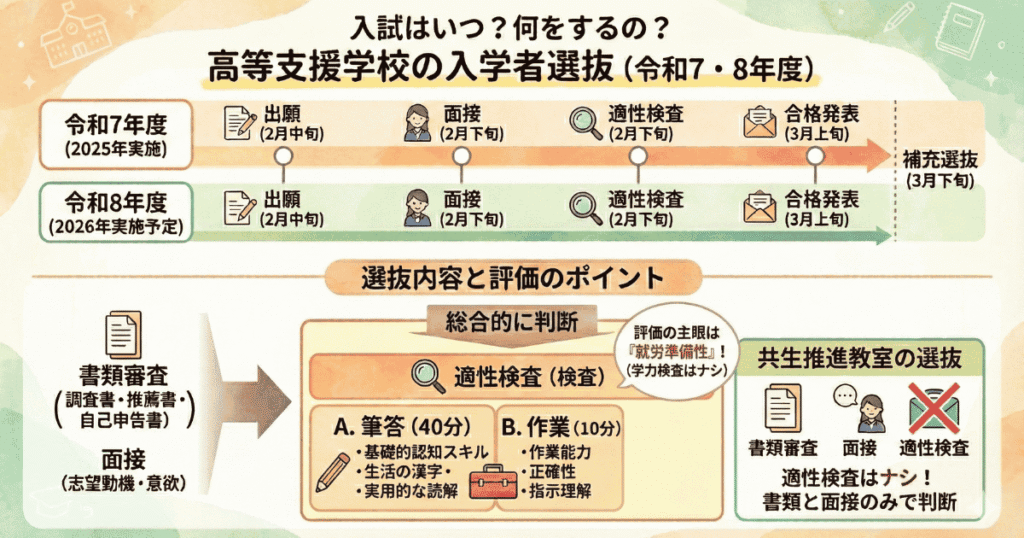

入試(入学者選抜)はいつ? 何をするの?

ここからは、直近(2024年度・2025年度)の実績と今後の予定を参考に、高等支援学校の「入学者選抜」がどのような内容で、いつ行われるのかを具体的に解説していきます。

入学者選抜の時期(令和7年度/令和8年度)

高等支援学校の入学者選抜は、例年2月中旬から下旬にかけて実施され、3月上旬に合格発表が行われます。

【入学者選抜(本選抜)の日程】

| 項目 | 令和8年度 (2026年実施予定) | 令和7年度 (2025年実施) |

|---|---|---|

| 出願期間 | 2月16日(月)〜 2月17日(火) | 2月14日(金)〜 2月17日(月) |

| 面接 | 2月19日(木) | 2月20日(木) |

| 適性検査(検査) | 2月20日(金) | 2月21日(金) |

| 合格者発表 | 3月2日(月) | 3月3日(月) |

【補充入学者選抜の時期】

通常の選抜で定員に満たなかった場合のみ、3月下旬に「補充入学者選抜」が実施されます。

こちらでは適性検査は行われません。

| 項目 | 令和8年度 (2026年実施予定) | 令和7年度 (2025年実施) |

|---|---|---|

| 出願期日 | 3月24日(火) | 3月25日(火) |

| 面接 | 3月25日(水) | 3月26日(水) |

| 合格者発表 | 3月26日(木) | 3月27日(木) |

入学者選抜の具体的な内容と評価基準

大阪府の高等支援学校の入学者選抜は、「調査書」「推薦書」「適性検査」および「面接」の結果を資料として、校長が総合的に判断します。

一般的な公立高校入試のような「学力検査(5教科のテスト)」を実施しない点が大きな特徴ですが、学校での勉強が全く関係ないわけではありません。

あくまで評価の主眼が、知識の量ではなく「就労準備性」にあるという点がポイントです。

具体的な試験内容(適性検査)について見ていきましょう。

適性検査(検査)

生徒の職業訓練への適性、基礎的な認知能力、指示理解力、作業の正確性などを測ります。

1. 適性検査(筆答)(40分間) 高度な学力ではなく、社会生活や就労に必要な「基礎的認知スキル」や「情報処理能力」を評価します。

- 出題例:

- 漢字の読み書き(例:新聞、出勤、給食当番など生活に即したもの)

- 連語や接続詞の選択

- 実用的な文章・図表の読解(時刻表、グラフ、スケジュール表、手紙など)

- 計算、金銭管理

- 進路に関する記述(例:「入学後に頑張りたいこと」等を80〜100字で記述)

2. 適性検査(作業)(10分間) 実際の就労現場で求められる「作業能力」「持続力」「巧緻性(手先の器用さ)」といった実践的な技能と態度を評価します。

- 出題例:

- 図形の仕分け

- 指示書に基づいたシール貼り

- 立体的な組み立て

面接

適性検査の前日(令和8年度は2月19日)に実施されることが一般的です。

基礎的な「コミュニケーション能力」や「学習意欲」、本人の志望動機などが確認されます。

提出書類

調査書・推薦書:中学校長が作成し、学習状況や生活態度が評価されます。

自己申告書:志願者本人が記述し、志望動機や就労への意欲をアピールします。

「共生推進教室」の選抜内容の違い

大阪府立高等学校の中に設置されている「共生推進教室」も高等支援学校の分教室という位置づけですが、選抜内容は本校(高等支援学校)とは異なります。

- 検査:学力検査、適性検査(作業・筆答)ともに実施しません。

- 評価資料:調査書、推薦書、および面接の内容のみで総合的に判断します。

共生推進教室は、選抜方法だけでなく、入学後のカリキュラムなども高等支援学校とは異なります。

詳細については、以前解説した共生推進教室の記事もあわせてご参照ください。

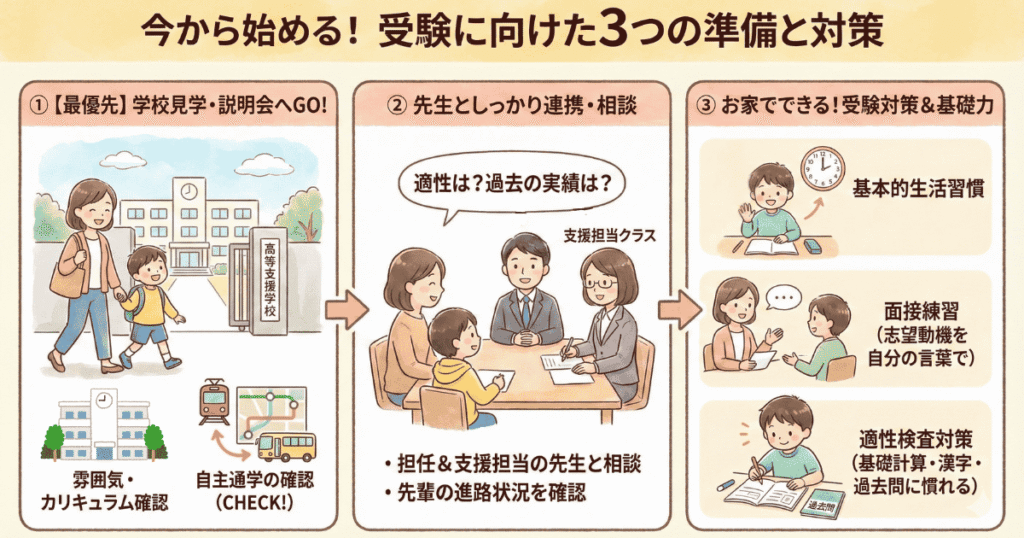

受験に向けて、今からできること(準備と対策)

ここからは、高等支援学校を視野に入れているご家庭が、今から取り組んでおくべき「準備」と「受験対策」について解説します。

希望すれば全員が入学できる特別支援学校(高等部)とは異なり、高等支援学校には定員があり、「入学者選抜(入試)」が行われます。

学校によっては倍率が高くなることもあり、適性検査の内容も独自の対策が必要です。

「なんとかなる」と思わずに、親子で計画的に準備を進めていくことが大切です。

【最優先】学校見学・説明会への参加

「百聞は一見にしかず」です。

まず何よりも優先すべきは、学校見学やオープンスクールへの参加です。

- 通学ルートのシミュレーション: 見学の際は、実際に利用する公共交通機関を使って移動してみましょう。「自主通学」が可能かどうか、体力的に無理がないかを確認する絶好の機会です。

- 学校の雰囲気を見る: 実際に通っている生徒の様子や、実習設備を見ることで、お子さんがその学校で過ごす姿を具体的にイメージできます。文化祭などのイベントに参加したり、実習製品の販売会へ行くのも良いでしょう。

- カリキュラムの確認: 各学校で設置されている「専門学科」や、取得できる資格が異なります。お子さんの適性に合う作業内容かを確認しましょう。

中学校の先生との「進路懇談(三者面談)」

学校でのお子さんの様子を客観的に把握しているのは、やはり担任の先生です。

- 適性の相談: お子さんが高等支援学校の教育内容に合っているか、また合格の可能性がどの程度あるか、率直に相談しましょう。

- 支援学級担任との連携: もし現在、支援学級や通級指導教室を利用している場合は、必ずその担当の先生にも懇談に同席してもらいましょう。専門的な視点からのアドバイスは非常に重要です。

- 過去の進学実績の確認: 同じ中学校から、高等支援学校や「共生推進教室」へ進学した先輩がいるか聞いてみましょう。過去の事例やデータは、志望校決定の大きな判断材料になります。

ご家庭での「受験対策」と「基礎力強化」

家庭でできる準備は、勉強だけではありません。

高等支援学校が求めるのは「職業人としての素地」です。

以下の3つのポイントを意識して生活しましょう。

基本的生活習慣と移動能力の強化

意外と見落としがちですが、合否や入学後の生活を左右するのが「生活力」です。

- 移動の自立: 試験当日だけでなく、入学後の「現場実習」では、初めて行く実習先へ自力で通勤する必要があります。通学ルートだけでなく、様々な公共交通機関に一人で乗れるよう練習しておきましょう。

- 社会的マナー: 挨拶、返事、時間を守る、身だしなみを整える。これらは社会人(就労)に必須のスキルとして評価されます。

面接の練習

中学校でも面接練習は行われますが、家庭でも回数を重ねることが大切です。

まずは「面接」という改まった形式に慣れることから始めましょう。

志望動機や「頑張りたい作業学習」などを、自分の言葉で伝えられるよう練習します。

適性検査に向けた学習対策

「適性検査」突破には、独特の問題形式への慣れが必要です。

- 基礎学力: 少なくとも小学6年生修了レベルの漢字の読み書き、四則計算はマスターしておきましょう。

- 過去問対策: 大阪府教育委員会のWebサイトなどで公開されている「過去問」に必ず取り組みましょう。高等支援学校の入試では、指示を聞き取って作業する問題や、独自の図表読解などが出題されます。

- 初めて見ると戸惑う問題も多いため、何度も解いて形式に慣れておくことが、合格への近道です。

初めて見ると戸惑う問題も多いため、何度も解いて形式に慣れておくことが、合格への近道です。

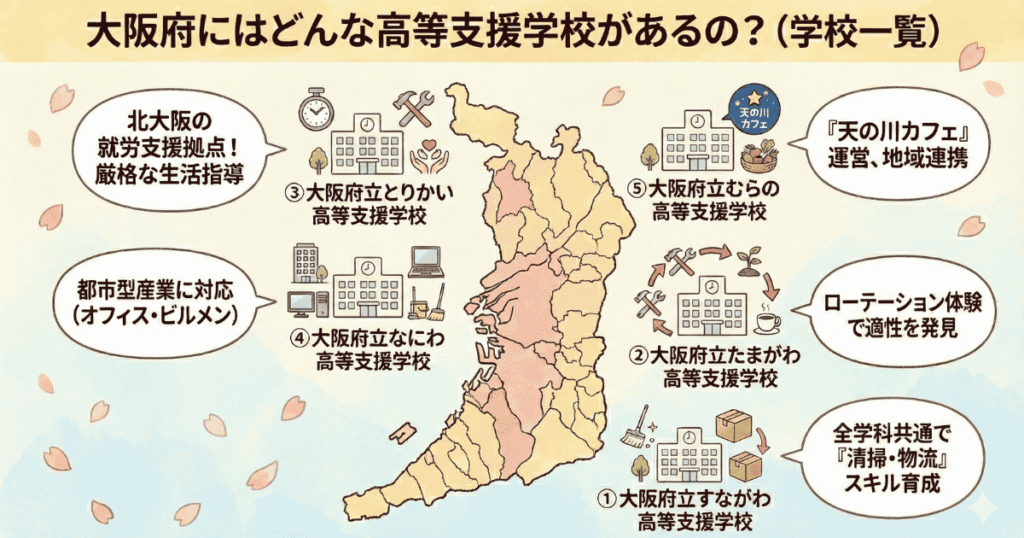

大阪府にはどんな高等支援学校があるの?(学校一覧)

大阪府には、高等支援学校が5校あります。

ここでは、それぞれの学校の特色や設置されている学科など、基本情報をわかりやすく解説していきます。

府内に5校のみですので、通学可能な範囲かどうかもあわせてチェックしてみてください。