「学校が嫌で行きたくない」君と保護者へ。心を休める方法と未来の話

「学校に行くのが嫌だな…」 「学校に行こうとすると、お腹が痛くなる…」

お子さんが心や体の不調を訴えるとき、それはとてもしんどい状態だというサインなのかもしれません。

「学校に行きたくない」と感じること自体は、決して珍しいことではなく、多くの子どもが一度は経験する気持ちです。

ですが、実際にお休みが続くようになると、お子さん自身が「自分はダメなのかな」と自信をなくしてしまったり、保護者の方も「どう接したらいいのだろう」「もしかして、育て方が悪かったのかしら…」と、不安でいっぱいになってしまったりすることも多いと思います。

この記事では、元教員で不登校の小中学生が集まる学校での勤務経験を持ち、現在は不登校・発達障害専門の学習塾を運営している筆者が、学校を「休みたい」と感じているお子さんと、その対応に悩む保護者の方に向けて、「今できること」や「この先どう考えていけばいいのか」をわかりやすく解説します。

学校に行きたくないと悩むことは、決して悪いことではありません。

もちろん、保護者の方の育て方が悪かったわけでもありません。

この記事が、今まさに悩んでいるお子さんと保護者の方にとって、心を少しでも軽くするヒントになれば幸いです。

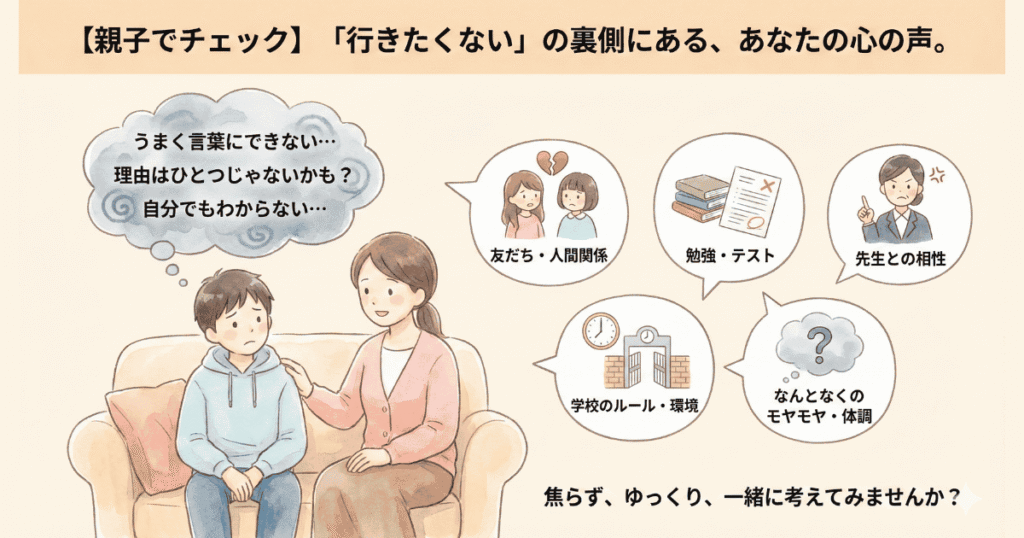

【親子でチェック】「行きたくない」の裏側にある、あなたの心の声。

「学校に行きたくない」と感じるのには、何か理由があるはずです。

しかし、いざ「どうして行きたくないの?」と考えてみても、お子さん自身もはっきりとした理由が思い当たらず、うまく言葉にできないことは、実はよくあります。

自分の気持ちを客観的に見つめ直すのは、練習をしないとなかなかできることではなく、大人にとっても難しいものです。

だから、自分で理由を探すのが難しくても、当然のことなのです。

また、保護者の方にとっても、ご家族だからこそ距離感が近く、心配するあまり客観的に見ることが難しくなったり、学校など家庭以外の様子がわかりにくかったりするため、本当の理由がどこにあるのか、見えにくくなってしまうことも少なくありません。

そんな時は、まず「もしかして、こんな理由かな?」と思い当たることをチェックしながら、お子さんの気持ちを一緒に整理することから始めてみませんか。

もちろん、「学校に行きたくない」という気持ちは、とてもデリケートで、単純なものではありません。

多くの場合、いくつかの理由が複雑に絡み合っています。

「理由はこれ一つだけ」と探すのではなく、「これも当てはまるかも」「あれも少し関係しているかも」という視点で、下記のチェック項目を参考にしながら、お子さんの心の声にゆっくりと耳を傾けてみてください。

どうして学校が嫌なのかな? もしかして、こんな理由はありませんか?

ここでは、お子さんが「学校に行きたくない」と感じる時によくある理由をいくつかご紹介します。

お子さんにとっては、「あ、これかもしれない」と自分の気持ちに気づくきっかけとして。

保護者の方にとっては、お子さんの状況を理解し、どうサポートすればよいかを考えるヒントとして、参考にしてみてください。

人間関係の悩み

- 友だちとケンカしてしまった

- 仲間はずれにされている気がする

- 悪口を言われたり、からかわれたりするのがつらい

- クラスの特定のグループや、クラス全体の雰囲気が苦手

学校に行きにくくなる原因として、最も多いと言っても過言ではないのが、この人間関係の悩みです。

特に、お子さんたちが思春期を迎える小学校高学年から中学生にかけては、心も体も大きく変化する時期。

周りとの関係もより複雑になりがちです。

お子さん自身は何も変わっていなくても、周りの友人関係やクラスの雰囲気が変化していくことで、「自分の居場所がない」と感じ、学校が息苦しい場所になってしまうことも少なくありません。

もし、お子さんが仲間はずれや悪口、からかいなどで辛いと感じているなら、それは「いじり」や「ふざけ」などではなく、れっきとした「いじめ」です。

こうした問題は、まず学校の先生に相談することが大切です。

「先生に相談しても、本当に解決するのだろうか…」と不安に思うかもしれませんが、文部科学省の調査では、学校でいじめが発覚し、教員が間に入って対応した場合、7〜8割以上のいじめが解消したというデータもあります。

ニュースなどでは、残念ながら学校側がうまく対応できず、深刻な事態に至ったケースが取り上げられることがあります。

それをご覧になって、「先生に言っても無駄なのでは…」と、学校への不信感を抱いてしまうこともあるかもしれません。

けれども、実際には、大人が介入することで解決に向かうケースがほとんどです。

「大人に言っても無駄」「学校は頼りにならない」と諦めてしまう前に、まずは周りの大人に「今、こういうことで困っている」と伝えることが、状況を変えるための大切な第一歩になります。

もし、担任の先生には直接伝えづらかったり、お子さんが親御さんにも話しにくい様子だったりする場合は、ご家庭だけで抱え込む必要はありません。

- 学校にいるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

- 地域の教育委員会

このように、相談できる窓口は意外とたくさんあります。

一人で悩まないでください。

学校での勉強のこと

- 授業の内容が難しくて、ついていけない

- テストの点数が悪いのが嫌だ

- 宿題が多すぎて終わらない

勉強のことで悩んでいるお子さんも少なくありません。

意外に思われるかもしれませんが、こうした悩みは、小学校低学年や、中学校1、2年生のお子さんに多く見られる印象です。

幼稚園や保育園での生活と違い、小学校では椅子に座って学ぶ「座学」の時間が一気に増えます。

まずは、この環境の変化自体に戸惑ってしまうお子さんもいます。

また、例えば「数」の概念がまだ曖昧なうちに足し算・引き算が始まったり、ひらがな・カタカナの習得がゆっくりなのに次々と漢字を覚えなくてはならなかったり。

基礎が固まる前に次のステップに進んでしまい、「わからない」が積み重なってしまうこともあります。

小学校低学年の勉強は「まだ簡単」と思われがちなため、お子さんがつまずいていると、周りの大人(保護者の方や先生)が心配するあまり、集中的に勉強させようとしてしまうことがあります。

その結果、お子さん自身が勉強そのものを「嫌い」になってしまうケースも少なくありません。

中学生になると、勉強はさらに本格的になります。周りのお友達も塾に通い始め、雰囲気も変わってきます。

小学校時代とは違い、「高校入試(受験)」という言葉が現実味を帯びてきたり、「中間テスト」「期末テスト」といった本格的な定期試験が始まったりすることで、勉強ができる子と苦手な子の差がはっきりと現れやすくなります。

そうしたプレッシャーや周りとの比較から、勉強への苦手意識が強まり、学校に行きたくないと感じる生徒も増えてきます。

「小学校のときは、それほど気にならなかったのに、中学校の勉強になったら急についていけなくなった」という場合、その背景には、発達障害や学習障害(LD)、境界知能、あるいは知能以外の見え方(視覚機能)の問題などが隠れている可能性もあります。

勉強が難しくなり、より複雑な思考が求められるようになると、それまであまり目立たなかった特性が、学習面での困難として表面化することがあるのです。

もし、お子さんの勉強面でのつまずきに何か気になることがあれば、専門の病院や地域の教育センターなどで、発達検査や知能検査について相談してみるというのも、状況を理解するための一つの選択肢として考えておくとよいかもしれません。

学校の先生のこと

- 先生と合わない、なんだか怖い

- 先生に勇気を出して相談しても、分かってもらえない

こうしたお悩みは、特に小学生のお子さんに多く見られるかもしれません。

というのも、小学校では担任の先生がほとんどの教科を受け持つため、その先生お一人との関係が、学校生活の大部分を占めてしまうからです。

もしお子さんが「先生と合わない」「指導が厳しい、怖い」と感じてしまうと、すべての授業が苦痛になり、学校そのものに行きたくないと感じてしまうのも、無理のないことだと思います。

また、学校の先生方の中には、とても熱心で、お子さんのためにと一生懸命になってくださる方も大勢いらっしゃいます。

それが良い方向に向かえば心強いのですが、中には、その熱意や勢いのあまり、お子さんの気持ちにじっくり寄り添うよりも先に「頑張れば大丈夫!」と励ますことで解決しようとされてしまうケースも、残念ながらあるかもしれません。

このような場合の対処法として大切なのは、担任の先生以外に相談できる「味方」を見つけておくことです。

先ほどもご紹介したスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーはもちろんですが、例えば、隣のクラスの先生、同学年の別の先生、保健室の先生など、お子さんや保護者の方が「この人なら話しやすいかも」と思える方でも構いません。

意外に思われるかもしれませんが、教頭先生や校長先生が、親身になってじっくりと話を聞いてくださることも多いものです。

「担任の先生と相性が良くないから、もうダメだ」と諦めてしまう必要はありません。

学校には、他にもたくさんの先生方がいます。お子さんが一人で抱え込まずに済むよう、色々な方に相談する道を探してみてください。

学校のルールや環境

- 校則が厳しくて窮屈に感じる

- 朝早く起きるのがつらい

- 部活動の負担が大きすぎる

学校の集団生活のルールや、決められた環境そのものが「合わない」と感じるお子さんは、決して少なくありません。

「朝、どうしても起きられない」「みんなと一緒に行動するのが苦手」というお子さんがいても、なんら不思議なことではないのです。

特に、「朝起きられない」「集団行動が苦手」といった悩みには、本人の気持ちや「やる気」だけではどうにもならない理由が隠れていることがあります。

たとえば、朝起きられない原因として最近よく耳にするのが「起立性調節障害(OD)」という体の不調です。

私自身も、この障害と向き合う生徒さんたちにたくさん会ってきました。

症状の程度は人によって様々ですが、重度の生徒さんの場合は、薬を飲んでもなかなか体調が安定せず、学校に戻るのが本当に難しいケースも見てきました。

もちろん、保護者の方としては、「社会人になれば朝から夕方まで働くのが基本なのだから、今のうちに慣れておかないと」「どんな会社にもルールはあるのだから、それを守る練習も必要」と、心配になるお気持ちもよくわかります。

確かに、決められたルールや時間の中で活動することに、ある程度慣れておくことは、将来の選択肢を広げる(不利にならない)ために大切なことです。

世の中には、勤務時間に融通が利く会社や、比較的ルールが緩やかな会社もたくさんあります。

しかし、「そういう会社でしか働けない」となってしまうと、就職の際にご本人の選べる道が狭くなってしまうのも事実です。

だからといって、今つらさを感じているお子さんに、無理やり学校の環境に適応させることだけが正解ではありません。

大切なのは、「なぜうちの子は朝が苦手なんだろう?」「なぜ集団がこんなに苦痛なんだろう?」と、その背景にある理由を(必要であれば検査なども含めて)探ってみること。

そして、お子さんなりの方法で、今の学校のルールや環境とどう「折り合い」をつけていくか、将来のためにどんな準備ができるかを一緒に考えていくことです。

理由が分からない「なんとなく」のモヤモヤ

- 特に大きな理由はないけれど、とにかく行きたくない気持ち

- 体がだるい、頭が痛いなど、体調がすぐれない

これまで、学校に行きたくない理由としてよくある例をいくつかご紹介してきました。

しかし、もちろんこれがすべてではありません。

実は、私が生徒さんたちと接してきた経験上、「はっきりした理由はわからない」「なんとなく行きたくない」と話してくれるお子さんの方が、圧倒的に多いのです。

ご家庭や学校の先生と「どうしてだろう?」と一緒に理由を探してみても、なかなか「これだ!」という明確な答えが見つからないことも少なくありません。

ここで、保護者の方にぜひ知っておいていただきたいことがあります。

私たち大人は、心配するあまり「何か理由があるはずだ」と原因を突き止めようと、つい一生懸命になりがちです。

しかし、その熱心さが、かえってお子さんへのプレッシャーになってしまうことも多々あります。

お子さん自身も、「お父さんやお母さんがこんなに心配してくれているのだから、何か理由を言わなくちゃ」と、本当の気持ちとは違う、それらしい理由を無理に作り出してしまうことさえあるのです。

はっきりとした理由がわからなくても、それは決しておかしなことではありません。

お子さん自身も「理由が言えない自分はダメだ」と責める必要はないのです。

保護者の方や周りの大人も、「理由は必ずあるはず」と決めつけずに、まずは「なんとなく行きたくない」というお子さんの今の素直な気持ちに、そのまま寄り添ってあげることを心がけてください。

そして、もしお子さんが「体がだるい」「頭が痛い」「お腹が痛い」など、具体的な体調不良を訴えている場合は、必ず医療機関を受診してください。

検査をして病名がはっきりつくものもあれば、心のストレスが体に症状として表れている(心身症)場合もあります。

まずは病院で専門家の診断を受け、原因がわかれば対処する。

たとえ原因がすぐには特定できなくても、「つらい」というお子さんのサインを真剣に受け止め、サポートを続けていくことが大切です。

【まず、やってみよう】心と体を守るための応急手当

今、お子さんにとっても、ご家族にとっても一番大切なことは、無理をしないことです。

もちろん、目標に向かって「がんばる」ことは素晴らしいことです。

ですが、心や体が「しんどい」「辛い」とサインを出している時に、さらに鞭打って「がんばる」のは、全く別の話です。

今は、何かを乗り越えようと行動するよりも、まずはゆっくりと休み、すり減ってしまった心と体のエネルギーを充電する時間を最優先にしてください。

しっかりと休んで、心身が整ってから、次の一歩を踏み出す準備をすればいいのです。

お子さんが学校を休んでいる姿を前にして、保護者の方は「このままで大丈夫かしら」と焦ったり、不安になったりすることも多いと思います。

しかし、そんな時だからこそ、まずはしっかりと休息をとることが何よりも大切です。

もしお子さんが「頑張らなくちゃ」と自分を追い詰めて無理をしそうになっていたら、周りの大人が「今はゆっくり休んでいいんだよ」と、安心して羽を休められる環境を整えてあげてください。

ここからは、心と体を守るために具体的にどう休めばよいのか、「お子さん自身ができること」と「保護者の方に心がけてほしいこと」に分けてご紹介します。

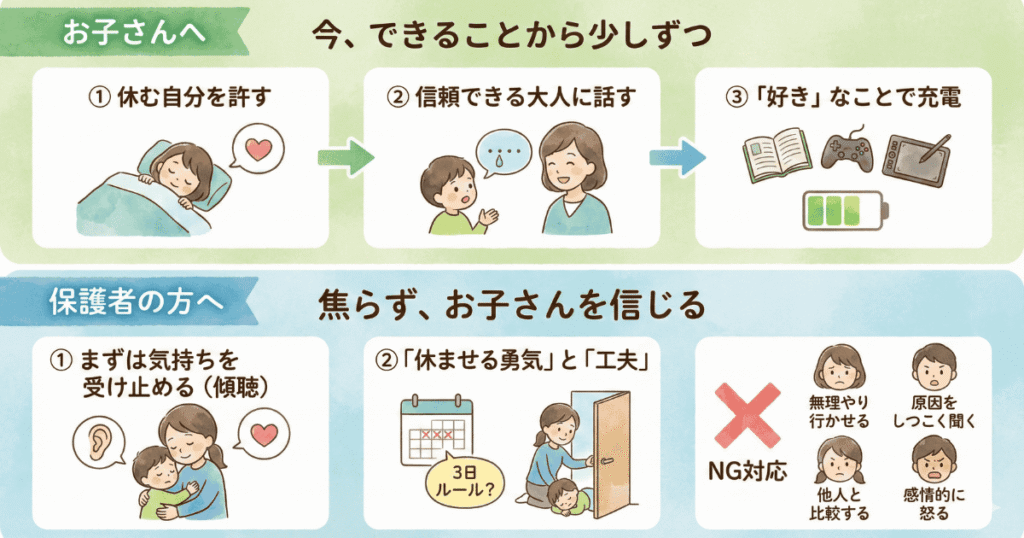

【お子さんへ】今、できることから少しずつで大丈夫

ここからは、今「しんどいな」と感じているお子さんに向けて、具体的な行動のヒントや考え方をお伝えします。

もちろん、ここに書いてあることすべてを、今すぐやる必要はありません。

自分にもできそうだな、と思うことから、ごく小さな一歩でいいので、試してみてください。

元気を取り戻すペースは、人それぞれです。

周りと比べるものではありませんし、早いから良い、遅いからダメ、なんてことも一切ありません。

あなたの心が「今なら動けるかも」と感じるタイミングを大切にしてくださいね。

まずは「休む」ことを自分に許してあげよう

一番伝えたいのは、「学校を休むことは、決して悪いことではない」ということです。

「ズル休み」や「さぼり」という言葉があるように、「何となく面倒だから」「頑張りたくないから」という理由で休むのとは、あなたの状況はきっと違うはずです。

今は、頑張りたくても頑張れないくらい、心や体が疲れているんだということを、まずあなた自身が分かってあげてください。

今のあなたにとって一番大切なのは、「しっかり休むこと」です。

ただ、中には「何もしないでいると、かえって不安になる」という人もいるかもしれません。

そんな時は、何かほんの小さなことで構いません。

例えば、「1日に10分だけ簡単なドリルをやってみる」「飼っているペットのお世話をする」「お皿を運ぶだけお手伝いしてみる」など。

自分が安心できる範囲で、何か小さな役割を持つことで、気持ちが少し落ち着くこともあります。

あなたの今の心や体の状態に合わせて、「何もしないで休む」か「何か少しだけ動いてみる」かを選んでみてください。

信頼できる大人に「しんどい」と話してみよう

安心してゆっくり休むためにも、周りの大人のサポートはとても大切です。

もし勇気が出せるなら、あなたの「しんどい」という気持ちを、信頼できる大人に話してみませんか。

お父さんやお母さんはもちろん、保健室の先生、好きな教科の先生、習い事や塾の先生、おじいちゃんやおばあちゃん。

あなたが「この人なら話しやすいかも」と思える大人なら、誰でも構いません。

「学校を休みたい」ということを伝えるためにも、大人の協力は必要です。

それだけでなく、自分の気持ちを言葉にして誰かに聞いてもらうだけで、心が少し軽くなることもあります。

「助けてほしい」と声を出すことは、とても大切で、勇気ある一歩です。

「楽しい」「好き」に没頭する時間も大切に

安心して休める環境が少しずつ整ってきたら、次は、あなたが「楽しい」「これをしていると元気になる」と感じることに時間を使ってみましょう。

もちろん、何もせずにぼーっとする時間も、エネルギーを充電するためにはとても大切です。

でも、そうしていると、かえって不安なことや嫌なことばかり考えてしまう…という時もありますよね。

そんな時は、自分の「好き」の力で、心を元気にする時間を作るのです。

ゲームでも、好きな動画を見ることでも、読書でも、絵を描くことでも、体を動かすことでも、本当に何でも構いません。

ただ、ゲームや動画などは、とても楽しくて夢中になりやすい分、つい時間を忘れて昼夜が逆転してしまったり、やめどきが分からなくなったりすることもあるかもしれません。

おうちの人と「1日に何時間くらいなら」と大まかなルールを決めておくと、安心して楽しめるかもしれませんね。

まずは、あなたの心が喜ぶ時間を作ってあげてください。

【保護者の方へ】焦らず、お子さんを信じることが一番のサポートです

お子さんが「学校に行きたくない」と言い出した時、保護者の方としては、「何とかしなければ」と焦るお気持ちでいっぱいになると思います。

お子さんのために何か行動を起こそうとすることは、決して間違っていませんし、とても大切なことです。

ただ、ここで一つだけ、心に留めておいていただきたいことがあります。

それは、周りの大人がどれだけサポートをしても、最後に行動を起こすのはお子さん自身だということです。

私たち大人が焦って先回りして動いても、お子さんの「しんどい」という気持ちに寄り添えていなければ、その行動がかえってお子さんを追い詰めてしまうことにもなりかねません。

もちろん行動することも大切ですが、それと同じくらい、「この子なら大丈夫」とお子さんの力を信じて待つという姿勢も、お子さんにとっては大きな心の支えになります。

まずは「そうなんだね」とお子さんの気持ちを受け止める(傾聴)

これはコミュニケーションのテクニックというよりも、お子さんの「心の安全基地」になるための第一歩です。

お子さんが「学校に行きたくない」と口にした時、それを否定も肯定もせず、まずは「そうなんだね、行きたくないんだね」と、その言葉をそのまま受け止めてあげてください。

特に、頭ごなしに否定してしまうのは避けましょう。

お子さんは、本当は言いたくなくてずっと我慢していたけれど、もう限界だと感じて、必死の覚悟でその言葉を口にしたのかもしれません。

その勇気を振り絞った言葉を、一番身近で信頼しているはずの保護者の方に否定されてしまったら、「誰も分かってくれない」と、お子さんはたった一人で悩みを抱え込むことになってしまいます。

ご自身ののお子さんが学校に行けないという現実を受け入れるのは、保護者の方にとっても、とても辛く、受け入れがたいことだと思います。

ですが、今はまず、お子さんの「行きたくない」というその気持ちを最優先に、丸ごと受け止めてあげてください。

「学校を休ませる勇気」と「休ませ方の工夫」

「今日は休んでいいよ」と伝えるのは、保護者の方にとって、とても勇気がいることだと思います。

「このまま休みが続いたら、不登校になってしまうのではないか…」と、ご不安になるお気持ちは痛いほど分かります。

しかし、お子さんの心がエネルギー切れを起こしている時は、勇気を持って「休む」ことを許可してあげてください。

一方で、心配されるように、お休みが長く続くと、かえって学校へ戻るハードルが上がり、足が重くなってしまうのも事実です。

実際に、学校現場で不登校の生徒さんに対応する際のマニュアルなどでは、「休みは3日以内(2日間)を目安にする」という考え方があります。

これは、大人でもゴールデンウィークやお正月休みなど、長い休暇が明けると仕事に行くのが億劫になるのと同じです。

3日以上休んで生活リズムが崩れてしまうと、学校に戻るためのエネルギーが、より多く必要になってしまいます。

この方法は、特に「行きたくない理由がはっきり分からない」という場合に有効です。 (もちろん、いじめや先生とのトラブルなど、理由がはっきりしている場合は、その原因を取り除くことを最優先にしてください。)

実際に、休み始めてから3日以内に登校を促した場合と、それ以上休んでから促した場合とでは、前者の方がその後の再登校率が格段に高くなるというデータもあります。

「一度休んだらおしまい」ではなく、心と体を少し休ませてリセットするために「戦略的に休む」という視点も、工夫の一つとして知っておいていただければと思います。

つい、やってしまいがちな「NG対応」

- 無理やり行かせる

- 原因をしつこく聞く

- 他人と比較する

- 感情的に怒る

お子さんを心配するあまり、良かれと思って取った行動が、逆効果になってしまうこともあります。

もちろん、お子さんは一人ひとり違いますから、「絶対にやってはいけない」「絶対にこうすべき」という万能薬のような対応はありません。

それを大前提として、一般的に「これは避けた方がよい」と言われている対応や、私自身の経験から感じていることをご紹介します。

1. 無理やり行かせる

これはNG対応としてよく知られています。

お子さんが強い拒否反応を示している時に、無理に連れて行くことは、お子さんの心をさらに傷つけてしまいます。

ただし、先ほどの「3日ルール」のように、お休みが長引きそうで、お子さん自身も「行かなきゃいけないのは分かってるけど…」と迷っているような場合には、そっと背中を押してあげることが効果的な場合もあります。

学校で楽しいことが一つでもあれば、それが自信につながるからです。

しかし、学校が「楽しい場所」と思えていないお子さんにとっては、無理やり行かされること自体が大きな苦痛になります

お子さんの様子をよく見て判断することが大切です。

2. 原因をしつこく聞く

「どうして行きたくないの?」と、理由を知りたくなるのは当然の親心です。

しかし、上記でも触れたように、お子さん自身も「なぜ行きたくないのか分からない」ということは本当に多いのです。

むしろ、本人こそがその理由を知りたいとさえ思っています。

そこへ周りの大人が「理由は何?」「何かあったんでしょ?」としつこく問い詰めることは、お子さんにとって大きなプレッシャーになります。

ここで信頼関係が崩れてしまうと、お子さんが本当に助けが必要になった時に「相談したい」と思えなくなってしまいます。

3. 他人と比較する

「〇〇ちゃんは毎日元気に学校に行ってるのに」「お兄ちゃんの時はこんなことなかった」といった、他人との比較は、最も避けたい対応の一つです。

これは、学校のことで悩んでいるお子さんに限らず、どんなお子さんに対しても良い影響はありません。

他人と比べられることが日常になると、「自分は自分」という軸が育たず、常に他人と比べて自分の価値を決めるようになってしまいます。

学校に行けないことで、お子さん自身がすでに「自分はダメだ」と劣等感を抱いていることも多いのです。

そこに追い打ちをかけるような言葉は、絶対にかけないようにしましょう。

4. 感情的に怒る

「何度言ったら分かるの!」「いい加減にしなさい!」と、感情的に怒ってしまうこと。

もちろん、お子さんが道路に飛び出した時や、法律に触れるような危険な行為をした時など、真剣に「叱る」ことが必要な場面はあります。

しかし、「感情的に怒る」というのは、ポイントが別です。

それは、お子さんのことを思っての行動というより、保護者の方自身の「不安」や「苛立ち」といった感情を消化したいがための行動になってしまいがちです。

感情的になると、思ってもいない失言をしてしまうこともあり、その一言がお子さんとの信頼関係に決定的な亀裂を入れてしまうことさえあります。

お子さんに何かを注意する時は、決して感情的にならず、冷静に伝えることを普段から心がけましょう。

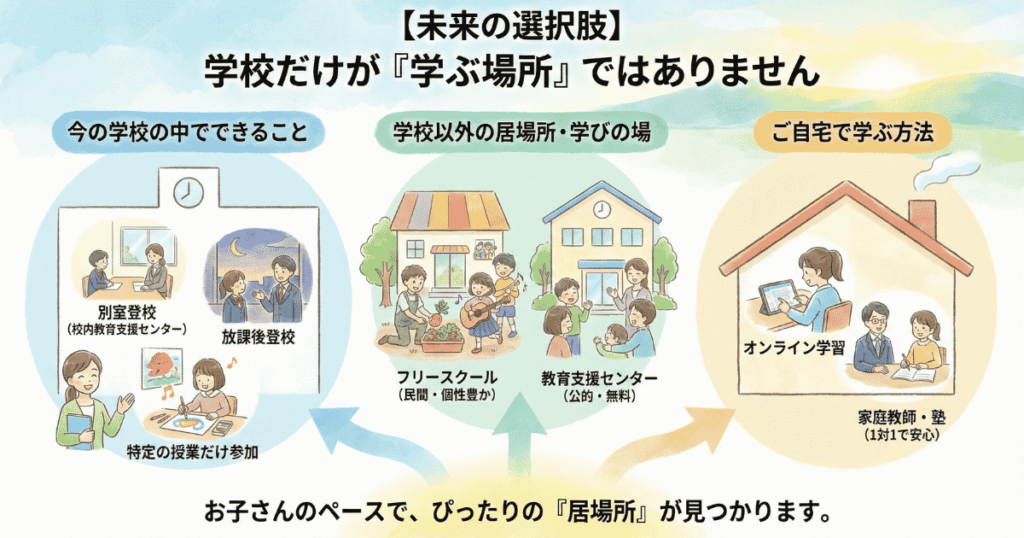

【未来の選択肢】学校だけが「学ぶ場所」ではありません

「学校に行かなければならないのは分かっている。でも、どうしても足が向かない…」 お子さんがそんな風に悩んでいる時、保護者の方もどうしたらよいか、不安でいっぱいになってしまいますよね。

でも、どうか安心してください。 今の時代、お子さんたちの「居場所」や「学びの場」は、学校の中にも外にも、本当にたくさん増えています。

再び学校に戻ることを目指す場合でも、その前段階のステップとして。

あるいは、学校とは全く別の道をゆったりと探すために。

まずは「こんな選択肢もあるんだ」と知っておくだけで、親子ともに気持ちが少し楽になるかもしれません。

今回は、たくさんある選択肢の中から、いくつかの方法をご紹介します。

「今の学校」の中でできるサポート

「学校に行けない=すぐに外部の機関を探さなければ」と考える必要はありません。

実は、今通っている学校の中でも、お子さんの状態に合わせて柔軟な対応をしてもらえるケースが増えています。

例えば、以下のような方法です。

- 校内教育支援センター(いわゆる「別室登校」)

- 放課後登校

- 特定の授業だけの参加

以前は、教室以外の居場所として「保健室登校」という言葉がよく聞かれました。

しかし、保健室は本来、体調が悪い時に休む場所です。

そこで最近は、それとは別に、お子さんが安心して過ごせる専用の「別室」を用意する学校が増えてきました。

校内教育支援センター(別室登校)

これは、文部科学省も推奨している「別室登校」のための教室のことです。

自治体によっては、学校内の「もう一つの教室」のような位置づけで、専門の担当教員やスクールカウンセラーが常駐していることもあります。

「担任の先生には、ちょっと相談しにくい…」と感じていることも、別の先生になら話しやすい、というお子さんも多いようです。

放課後登校

「クラスのみんながいる時間帯は、どうしても教室に入れない」というお子さんの場合、みんなが下校した後の「放課後」に登校する方法もあります。

静かな教室で担任の先生と一対一で話す時間を持ったり、落ち着いた環境で少し勉強を進めたりすることができます。

特定の授業だけの参加

「一日中、すべての授業を受けるのはハードルが高い…」と感じるなら、参加できる授業だけに出席する方法もあります。

例えば、「午前中だけ」「午後から」、「給食の時間だけ」、あるいは「好きな図工や音楽の授業だけ」など、お子さんの負担にならない範囲で学校とのつながりを保ちます。

「勉強の遅れが心配」という場合も、こうした方法で少しずつ学習を取り戻していくことができます。

もちろん、どの方法が合っているか、学校として対応が可能かは、お子さんの状況や学校の方針によって異なります。 まずは「こんな方法はありませんか?」と、担任の先生や学年の先生に気軽に相談してみてくださいね。

学校以外の「居場所」や「学びの場」を探す

お子さんのエネルギーが回復するまで、あるいは、お子さんにもっと合う環境を探すために、学校以外の「居場所」や「学びの場」に目を向けてみるのも、大切な選択肢の一つです。

代表的な場所として、「フリースクール」と「教育支援センター」があります。

フリースクール

- 特徴: 民間の団体や個人によって運営されている学びの場です。

- ポイント: 民営のため、費用がかかる場合が多いです。また、施設ごとに教育方針、活動内容、雰囲気などが非常に多彩で、それぞれに「個性」があるのが特徴です。

- 選び方: お子さんの性格や興味に合うかどうか、実際に見学に行って雰囲気などを確かめてみることがとても重要になります。

教育支援センター(適応指導教室)

- 特徴: お住まいの市区町村の教育委員会が運営しています。(地域によっては「適応指導教室」という名称で呼ばれていることもあります)

- ポイント: 公的機関が運営しているため、費用は原則としてかかりません。

- メリット: 在籍している学校との連携(出席の扱いや学習状況の共有など)が取りやすいのが大きな強みです。「いずれは学校に戻りたい」「学校のテストは受けたい」といった希望があるお子さんにとっては、スムーズなサポートが期待できる選択肢となります。

※これらの詳しい違いや、それぞれのメリット・デメリットについては、以前に記事にしていますので、よろしければそちらも参考にしてみてください。

ご自宅で「学ぶ」方法を確保しておく

お子さんが学校をお休みしている間、保護者の方が特に心配されることの一つが、「勉強の遅れ」ではないでしょうか。

学校の授業は、お子さんが休んでいる間も日々進んでいきます。

そして、いざ「もう一度学校へ行ってみよう」とお子さんが前向きになった時、授業が全く分からなくなっていることが、再び学校への足かせになってしまう…。

そうした事態は、残念ながら少なくありません。

お子さんの「学び」のつながりを保ち、将来の選択肢を守るためにも、ご自宅で学べる方法を知っておくことはとても大切です。

オンライン学習

まず、最も手軽に始められるのが「オンライン学習」です。

ご自宅にインターネット環境と、スマートフォンやタブレット、パソコンなどがあれば、時間や場所を気にする必要がなく、お子さんのペースで勉強を進められるのが最大の魅力です。

費用も比較的安価なサービスが多いので、心理的な負担も少なく始めやすい選択肢と言えるでしょう。

家庭教師・塾

その他の選択肢として、「家庭教師」や「塾」が考えられます。

不登校のお子さんの場合、集団指導の「塾」に通うよりも、ご自宅で1対1で学べる「家庭教師」を選ぶケースが多い傾向にあります。

これは、「塾で学校の知り合いに会いたくない」「まだ外出すること自体が負担に感じる」といった、お子さんのデリケートな気持ちに寄り添いやすいためです。

もちろん、塾に通うか家庭教師を選ぶか、どちらが正解・不正解ということはありません。

お子さんの性格や今の心身の状態を一番に考え、「どちらなら安心して取り組めそうか」を、ぜひご本人と話し合って選んでみてください。

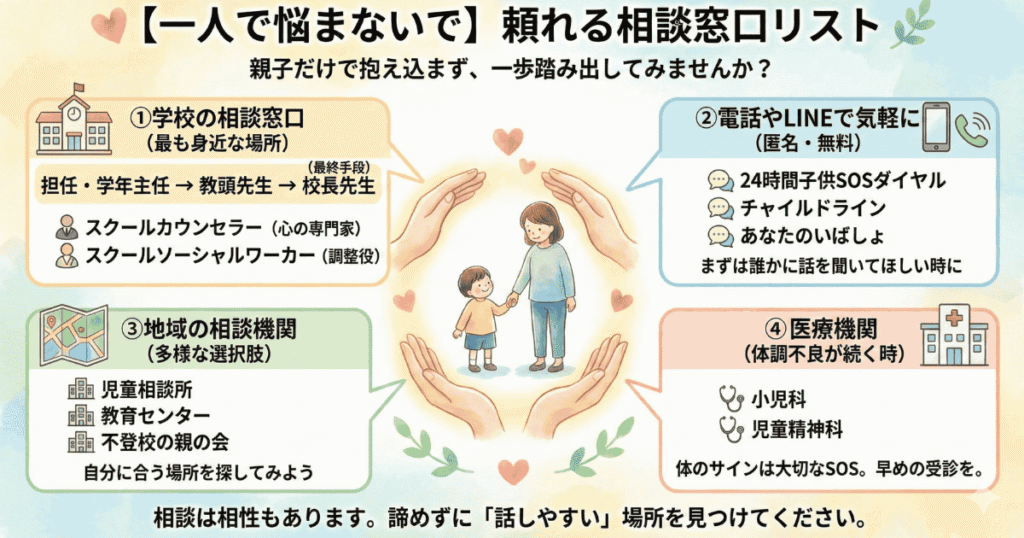

【一人で悩まないで】頼れる相談窓口リスト

まず何よりも大切なのは、親子だけで問題を抱え込まないことです。

「家庭の問題だから、家族で解決しなければ」とお考えになる保護者の方も多いのですが、外部の専門家や関連機関に助けを求めることは、決してためらうことではありません。

むしろ最近では、必要なサポートを上手に頼ることがスタンダードになりつつあります。

誰かに相談するには勇気がいるかもしれませんが、お子さんのため、そしてご家族のために、ぜひその一歩を踏み出してみてください。

ここでは、具体的な相談先をいくつかご紹介します。

学校の相談窓口

まず、最も身近な相談先は、今お子さんが通っている学校です。

学校は、お子さんの普段の様子を一番よく理解している場所でもあります。

だからこそ、保護者の方と学校が連携することで、解決策が見つかる可能性も高いのです。

<学校での主な相談先>

- スクールカウンセラー

- スクールソーシャルワーカー

- 担任の先生、学年主任の先生

- 教頭先生

「担任の先生には、少し直接話しにくい…」と感じる場合は、心の専門家であるスクールカウンセラーや、関係機関との調整役であるスクールソーシャルワーカーに相談するのがおすすめです。

もちろん、話しやすい先生がいれば、担任の先生、学年主任、あるいは教頭先生に直接お話しいただくのも良い方法です。

ただ、ここで一つ知っておいていただきたいのは、相談する「順番」です。

学校も一つの組織ですので、担任の先生や学年主任の先生を飛び越えて、いきなり校長先生に直接相談に行くことは、あまりおすすめできません。

現場の先生方との信頼関係がこじれてしまう可能性もあるからです。

まずは身近な先生方から相談を始めるのが無難でしょう。

もちろん、担任の先生や教頭先生に相談しても、どうしても状況が改善しない、納得のいく対応をしてもらえないという場合には、最終的な手段として校長先生にお話しするという選択肢も大切です。

電話やLINEで気軽に相談できる窓口

いきなり学校の先生や専門家と対面で話すのは、少しハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

そんな時は、まずスマートフォンから気軽に相談できる窓口を頼ってみるのも一つの方法です。

代表的な窓口として、以下のようなものがあります。

いずれも匿名かつ無料で相談できるので、「まずは誰かに話を聞いてほしい」という時の第一歩として、とても心強い存在です。

相談窓口を利用する際の、大切な心構えとして知っておいた方が良いことがあります。

これはどんな相談にも言えることですが、相談は「人」と「人」とのやり取りである以上、どうしても「相性」があります。

「相談して本当に良かった」と感じることもあれば、「あまりしっくりこなかった」と感じることもあるかもしれません。

大切なのは、一度の経験で「相談しても意味がない」と諦めてしまわないことです。

それは、相談そのものに意味がなかったのではなく、「たまたま、今回の担当の方とは相性が合わなかった」というだけかもしれません。

どうか諦めずに、ご自身やお子さんが「話しやすい」と感じる人や場所を探し続けてみてください。

地域の相談機関

お住まいの地域にも、相談できる窓口が用意されていることがほとんどです。

公的な機関から、民間やNPO法人、あるいは不登校の経験を持つ保護者の方の集まり(親の会)まで、その形態は様々です。

- 児童相談所

- 教育センター

- 不登校の親の会

こちらも「どれが良い」という正解はありませんので、ご自身やお子さんに合いそうな場所を探してみるのが良いでしょう。

選ぶ際のポイントとして、もし専門的なアドバイス(心理面や福祉制度など)が欲しい場合は、その機関に臨床心理士や社会福祉士といった専門家が在籍しているかどうかを、事前に調べておくと安心です。

医療機関

体調不良が続く場合は、医療機関への相談も不可欠です。

<相談先としておすすめの診療科>

- 小児科

- 児童精神科

記事の初めの方でも触れましたが、「朝どうしても起きられない」「学校に行こうとすると決まってお腹が痛くなる」といった体の症状が続く場合、それはお子さんからの大切なサインです。

精神的なストレスが体に表れている(心身症)場合もあれば、何か別の病気や障害(例:起立性調節障害など)が隠れている可能性も考えられます。

まずは原因をはっきりさせるためにも、後回しにせず、一度受診してみることをおすすめします。

また、「学校の勉強にどうしてもついていけない」「集団行動が極端に苦手」といったことが不登校の背景にある場合は、発達障害や知的な特性が関係している可能性も考えられます。

その場合、病院で発達検査などを受けることで、お子さんの特性が分かり、ご家庭や学校での具体的なサポートの方法が見つかるきっかけになることもあります。

【焦らなくて大丈夫】あなたのペースで、あなただけの道を見つけよう

「学校に行けない」「学校が嫌だ」と感じることは、決して特別なことでも、珍しいことでもありません。

とはいえ、周りのお友達が毎日元気に通っている姿を見ると、「どうして自分だけ…」「うちの子だけが周りと違う」と、お子さん自身も保護者の方も、強い抵抗感や焦りを感じてしまうのは、当然のことだと思います。

けれど、人は一人ひとり違います。

得意なことも苦手なことも、心のエネルギーが満タンになるまでの時間も、成長のスピードも、みんな違って当たり前なのです。

確かに、将来社会に出れば、周りに合わせるスキルが必要になる場面もあるでしょう。

でも、それは今すぐにできなければならないことではありません。

今、何よりも一番大事なのは、お子さんの心と体が元気でいられることです。 誰かと比べるのではなく、お子さん自身のペースで、ほんの少しでも「やってみよう」と思えたなら、それで十分すぎるほどです。

保護者の方も、どうか焦るお気持ちをぐっとこらえ、お子さんのすぐそばで辛抱強く寄り添い、「何があっても、お母さん(お父さん)はあなたの絶対的な味方だよ」と伝え続けてあげてください。

学校に行けなくなると、お子さんは「周りがみんな敵に見える」ような、深い孤独を感じているかもしれません。

そんな時、一番身近なご家族が「一番の味方」でいてくれること。それこそが、お子さんにとって何よりの「安心基地」となり、再び自分の力で歩き出すためのエネルギーになるのです。

焦らず、今できることを、一歩一歩。 その小さな積み重ねが、必ずお子さんだけの未来につながっています。

今回の記事が、今まさに悩んでいるお子さんと保護者の方にとって、少しでも心を軽くするヒントになれば、これほどうれしいことはありません。

もし、気になることや質問があれば、公式LINEやホームページのお問い合わせフォームから、いつでも気軽に連絡してください。

それから、枚方市内で完全個別指導の学習塾も運営しています。

もし、お子さんが勉強で困っていることがあれば、ぜひ一度ホームページをご覧ください。