【発達障害・知的障害】支援学校?支援級?後悔しない中学校進学の進路選択

知的障害や発達障害のあるお子さんのことで、小学校卒業後の進路について悩んでいらっしゃる保護者の方も多いのではないでしょうか。

小学校では特別支援級を利用していたけれど、中学校でも同じように利用すべきか、あるいは利用することで何かデメリットがあるのではないかと、心配になるお気持ちよく分かります。

また、特別支援級だけでなく、特別支援学校という選択肢も視野に入れている方もいらっしゃるかもしれません。

「うちの子には一体どんな進路が最適なのか」という悩みは尽きませんよね。

そこで、この記事では、地域の中学校と特別支援学校の両方で勤務経験のある筆者が、それぞれのメリットとデメリットを率直にお伝えします。

お子さんにとって最善の道を選ぶための、少しでもお役に立てれば幸いです。

中学校への進学について知りたい方は、ぜひ読み進めてください。

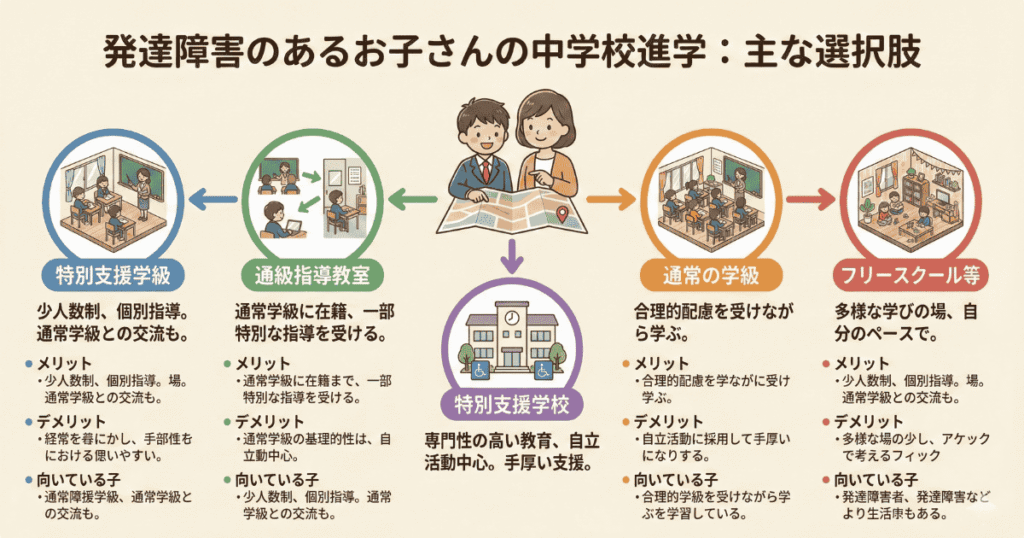

発達障害のあるお子さんの中学校進学:主な選択肢

発達障害、もしくは知的障害があり、現在小学校で支援級を利用しているお子さんにとって、中学校進学は大きな転換期です。

主な選択肢としては、以下の5つが挙げられます。

- 特別支援学級

- 通級指導教室

- 特別支援学校

- 通常の学級

- フリースクールなどのその他

20年以上前と比べると、教育の選択肢は多様化しており、お子さんに合った環境を選びやすくなりました。

しかし、選択肢が増えたことで、どこを選べば良いか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで、それぞれの特徴、メリット・デメリットを分かりやすく解説していきます。

特別支援学級とは?

特別支援学級は、ほとんどの小中学校に設置されており、高校にも一部設置されています。

発達障害など、特別な支援を必要とする児童生徒が、少人数制のクラスで学習できる場です。

多くの特別支援学級は学校内にあり、通常学級との交流や共同学習も積極的に行われています。

特別支援学級の対象となる児童・生徒は?

特別支援学級の対象となるのは

- 知的障害者

- 肢体不自由者

- 病弱者及び身体虚弱者

- 弱視者

- 難聴者

- 言語障害者

- 自閉症者

- 情緒障害者

の児童生徒であり、障害による学習上又は生活上の困難を克服するためとあります。

基本的には、障がいのない児童・生徒は対象とはなりません。

自治体によっては、障がいのない児童・生徒でも必要と判断されれば、特別支援学級を利用することができます。

特別支援学級の実施形態と授業内容

特別支援学級は、1クラス最大8名という少人数制で、きめ細やかな指導が受けられるのが特徴です。

教育課程はお子さんの状況に合わせて個別に編成され、自立活動などを取り入れた、その子ならではの授業を受けることができます。

通常学級とは異なり、お子さんの学習ペースや理解度に合わせた授業を受けられるのも大きなメリットです。

2022年度からは、週の半分以上を特別支援学級で過ごすことになりました。

特別支援学級のメリット

- 少人数制での手厚い学習

- お子さんに合わせた個別指導

なんといっても、通常学級に比べて圧倒的に少ない人数で学べる点が最大の魅力です。

学習面でも、お子さんの理解度に合わせて進めてもらえるので、通常の学級のスピードについていくのが難しいお子さんにとっては、安心して学べる環境と言えるでしょう。

特別支援学級のデメリット

- 担当教員の専門性にばらつきがある

- 学習できる教科が限られる場合がある

- 成績評価が受けられない場合がある

特別支援学級の教員は、特別支援学校の免許が必須ではないため、専門知識や指導力に差がある場合があります。

また、学校によっては、特別支援学級で学べる教科が国語や算数などに限定され、社会や理科などを希望しても受けられないケースも考えられます。

ごく稀に、特別支援学級に在籍していることで、通常学級の授業を受けられず、成績評価の対象にならない場合もあります。

成績がないと、内申書に空白が生じ、公立高校の受験で不利になる可能性も。

しかし、多くの場合、学校の課題提出や定期テストを受けることで成績をつけてもらえるので、過度に心配する必要はないでしょう。

不安な場合は、事前に学校へ問い合わせ、成績評価の方法について確認しておくことをおすすめします。

どのようなお子さんが特別支援学級に向いているのでしょうか?

比較的軽度の障がいがあり、小学校時代から学習に遅れが見られるものの、サポートがあれば学年相当の学習ができるお子さん、そして将来のために集団生活に慣れておきたいと考えているお子さんには、特別支援学級が適しているでしょう。

また、中学校卒業後に地域の高校進学を目指す場合も、特別支援学級で学びながら高校受験の準備を進めるのがおすすめです。

特別支援学級の卒業後の進路は?

卒業後は、主に地域の高校や通信制高校へ進学するケースが多いです。

少数ではありますが、特別支援学校の高等部へ進む生徒さんもいます。

大阪府には、障害のある生徒を対象とした「知的障がい生徒自立支援コース」や「共生推進教室」、学習に遅れや苦手意識のある生徒を対象とした「エンパワメントスクール」「ステップスクール」など、様々な選択肢があります。

これらの詳細については、過去の記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

通級指導教室とは?

「通級による指導」が制度として確立されたのは1993年と、比較的最近のことです。

その後、発達障害者支援法が制定されたことなどから、2006年3月31日には「言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥・多動性障害」のある児童生徒が対象となりました。

しかし、通級指導教室はまだ設置数が少なく、すべての学校に設置されているわけではありません。

通級指導教室の対象になる児童生徒は?

- 言語障害者

- 自閉症者

- 情緒障害者

- 弱視者

- 難聴者

- 学習障害者

- 注意欠陥多動性障害者

- 肢体不自由者

- 病弱者及び身体虚弱者

上記の障がいがある児童生徒が対象であり、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のものになります。

その他、要日本語指導児においても適応されることもある。

通級指導教室の実施形態と授業内容

通級指導教室には、主に3つの実施形態があります。

- 自校通級: 在籍する学校で指導を受ける

- 他校通級: 他の学校へ通って指導を受ける

- 巡回指導: 担当教員が在籍校または複数の学校を巡回して指導を行う

お子さんの通う学校がどの形態にあたるのかは、中学校へ直接確認しましょう。

指導内容は、障害による学習や生活上の困難を克服するためのものが中心で、特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導が行われます。

また、LD(学習障害)やADHD(注意欠如・多動性障害)のお子さんには、学習の習熟度に合わせて指導方法を工夫することがあります。

通級指導教室のメリット

- 通常学級に在籍しながら学べる

- 教科指導のサポートを受けられる

- 授業数を自分で選べる

特別支援学級のように在籍籍を移す必要がないため、成績評価の心配がありません。

苦手な教科の復習や学習方法の指導など、教科指導のサポートが中心となります。

また、特別支援学級と異なり、授業時間の決まりがないため、お子さんの状況に合わせて必要な教科を選択できます。

通級指導教室のデメリット

通級指導教室のデメリットは

- 担当教員の専門性にばらつきがある

- 他校通級の場合、負担が大きい

- 知的障害のある場合は対象外となることがある

特別支援学級と同様に、担当教員が特別支援教育の専門知識やスキルを持っているとは限りません。

自校通級や巡回指導の場合は問題ありませんが、他校通級の場合は移動の負担が大きくなる可能性があります。

また、現在の制度では、知的障害のあるお子さんは通級指導教室の対象とならない場合があります。

どのようなお子さんが通級指導教室に向いているのでしょうか?

通級指導教室は、先ほどご説明したように、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導が必要なお子さんに向いています。

通常の学級でのお友達との関係や集団活動に大きな問題はなく、特定の教科(国語や算数など)だけが苦手なお子さん、地域の高校への進学を考えている場合は、通級指導教室が適しているでしょう。

通級指導教室の卒業後の進路は?

卒業後は、地域の高校へ進学するケースが一般的です。

高校にも通級指導教室を設置している学校があるので、高校でも通級指導教室を利用したい場合は、そうした学校も検討してみましょう。

また、大阪府には、学習に遅れや苦手意識のある生徒を対象とした「エンパワメントスクール」「ステップスクール」など、様々な選択肢があります。

学習面で不安がある場合は、これらの選択肢も視野に入れて検討してみると良いでしょう。

通常の学級という選択肢

発達障害や知的障害があるからといって、必ずしも特別支援学級や通級指導教室、特別支援学校を選ばなければならないわけではありません。

実際、通常の学級で頑張っているお子さんもたくさんいます。

どのようなお子さんが通常の学級に向いているのか、また、そのメリット・デメリットについて解説していきます。

通常の学級における支援体制

近年、地域の学校でも支援教育への理解が深まってきています。

2016年4月に施行された「障害者差別解消法」では、社会におけるあらゆるバリア(物、制度、慣習、考え方など)を取り除き、「合理的配慮」を提供することが定められました。

これにより、学校現場でも「合理的配慮」の重要性が広まり、様々な方法で実践されています。

具体的な「合理的配慮」の内容や詳細については、こちらの記事を参考にしてください。

通常の学級のメリット

- 特別な手続きや教室移動が不要

- 周りの友達と一緒に学べる

特別支援学級や通級指導教室のような、煩雑な手続きや教室移動の必要がありません。

お子さんにとっても、移動の負担がなく、過ごしやすいでしょう。

また、常にクラスメイトと一緒に授業を受けられるため、友だち関係を育みやすいというメリットもあります。

通常の学級のデメリット

- 「合理的配慮」や支援が受けられない場合がある

- 適切な支援が受けられない場合がある

学校には「合理的配慮」の提供が義務付けられていますが、残念ながら全ての学校で十分な対応がなされているとは限りません。

保護者や生徒が希望しても、何の支援も受けられないケースも少なくありません。

また、支援の内容も学校によって差があり、お子さんの状況に合った適切な支援が受けられるとは限りません。

例えば、書字障害のある生徒に対して板書を強いたり、タブレットの使用が認められないなど、柔軟な対応がなされないケースも見られます。

地域によっては、「合理的配慮」や支援の必要性は認識されているものの、まだ十分な体制が整っていないのが現状です。

これらの現状も踏まえた上で、通常の学級を選択するかどうかを慎重に検討する必要があります。

どのようなお子さんが通常の学級に向いているのでしょうか?

学習面での遅れが少なく、学校側の配慮によって困りごとや苦手なことが解消されるお子さんには、通常の学級が向いているでしょう。

中学校では、小学校と異なり教科ごとに先生が異なるため、先生によって可能な配慮も変わってきます。

専門的な配慮が必要な場合は、特別支援学級や通級指導教室を検討するのが賢明です。

一方で、簡単な配慮で授業についていけるのであれば、通常の学級で学ぶ方がお子さんにとって良い選択となるでしょう。

特別支援学校とは?

特別支援学校は、多様な障害に対応できる教育機関へと進化しています。

少子化により多くの学校が統廃合される中、特別支援学校は年々増加傾向にあります。

この背景には、社会の変化とニーズの高まりがあります。

特別支援学校の対象となる児童生徒は?

特別支援学校の対象となるのは、以下の障害のある児童生徒です。

- 視覚障害者

- 聴覚障害者

- 知的障害者

- 肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。)

これらの児童生徒が、障がいによる学習や生活上の困難を克服するために通います。

知的障害を伴わない自閉症や注意欠陥多動性障害は、原則として対象外です。

ただし、自治体や教育委員会によっては、個別の状況に応じて対象となる場合もあります。

特別支援学校の実施形態と授業内容

特別支援学校の実施形態は、主に以下の3つです。

- 単一障害の児童生徒: 1クラス6名程度

- 重複障害の児童生徒: 1クラス3名程度

- 高等部: 単一障害は1クラス8名程度、重複障害は1クラス3名程度

教員一人当たりの児童生徒数は、特別支援学級よりも少なく、手厚い支援を受けられるのが特徴です。

また、一般的には小学部、中学部、高等部が同じ敷地内に設置されています。

授業内容は、障害による学習や生活上の困難を克服するための「自立活動」が中心となります。

ただし、教科の学習を全く行わないわけではなく、児童生徒の障害の種類や学習理解度に合わせて、教科の学習も行われます。

そのため、お子さんによっては、学年相当の学習内容を学ぶことも可能です。

特別支援学校のメリット

- 専門性の高い教員による指導

- 一人ひとりに合わせた丁寧な配慮

- 自立に向けた生活スキルの習得

特別支援学校では、特別支援教育の専門免許を持つ教員が指導にあたるため、専門性の高い支援が期待できます。

また、様々なお子さんを指導してきた経験から、個々の状況に合わせたきめ細やかな配慮が可能です。

学習面だけでなく、生活面での困難を克服し、自立に向けた力を育むことも重視しています。

特別支援学校のデメリット

- 施設設備の不足

- 進路の選択肢が狭まる可能性がある

近年、特別支援学校の児童生徒数は増加傾向にありますが、施設設備の拡充が追いついていないのが現状です。

教室不足から、教材準備室や音楽室を教室として使用しているケースも見られます。

また、中学部卒業後の進路は、高等部への内部進学が中心となります。

地域の高校を受験する選択肢もありますが、一般的には特別支援学校から地域の高校への受験は簡単ではありません。

どのようなお子さんが特別支援学校に向いているのでしょうか?

小学校で特別支援学級を利用し、支援や配慮を受けていたものの、より専門的な支援が必要だと感じている、または自立した生活を目指したいと考えているお子さんには、特別支援学校がおすすめです。

また、特別支援学級よりも手厚いサポート体制や、落ち着いた少人数制の環境を希望する場合にも、特別支援学校は適しているでしょう。

特別支援学校の卒業後の進路は?

既述の通り、中学部卒業後は、ほとんどの生徒がそのまま高等部へ進学します。

地域の高校や通信制高校へ進学するケースは、ごく稀です。

通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

フリースクールや通信制中学校という選択肢

割合としては少ないものの、近年では中学校へは通わず、フリースクールや通信制中学校を選択する生徒さんもいます。

ここでは、どのようなお子さんがフリースクールや通信制中学校を選んでいるのかを解説します。

フリースクールとは?

フリースクールは、学校へ通うことが難しいお子さんのための学びの場であり、様々な背景を持つお子さんが集まっています。

不登校のお子さんというイメージが強いかもしれませんが、発達障害や知的障害など、障害のあるお子さんも通っています。

フリースクールの主な特徴

フリースクールは、そのフリースクールの教育方針によって特色が大きく異なります。

学習を重視するフリースクールもあれば、集団活動をメインとするスクールもあります。

また、学習以外に居場所としての役割を重視しているスクールもあります。

どのような教育理念に基づいて設立されたかによって、その特徴は様々です。

通信制中学校とは?

近年、通信制中学校という言葉を耳にする機会が増えましたが、一般的な学校とは異なります。

中学校は義務教育期間であるため、通信制での教育は法律で認められていません。

そのため、通信制中学校と名乗っていても、実際にはオンラインフリースクールに近い形態となります。

通信制中学校の主な特徴とは?

通信制中学校は、ほぼオンラインフリースクールと同じ形態です。

オンライン上で、同じ通信制中学校に通う生徒同士が交流したり、授業を受けたりすることができます。

通信制中学校によっては、在籍している中学校の出席として認められる場合もあります。

また、地域の中学校とは異なり、時間割などに縛られず、自分のペースで学習したり、友達と交流したりできます。

どのようなお子さんがフリースクールや通信制中学校を選んでいるのでしょうか?

主に、小学校時代に不登校だったお子さんや、障がいがあり特別支援学級などを利用していたものの、お子さんに合わず、地域の中学校へ進まずにフリースクールを選択するケースが見られます。

フリースクールや通信制中学校を選ぶ保護者の方の考えとしては、「地域の中学校は子どもに合わない」「高校は通信制高校への進学を考えているため、中学のうちから同じような環境に慣れておきたい」といった理由が多いようです。

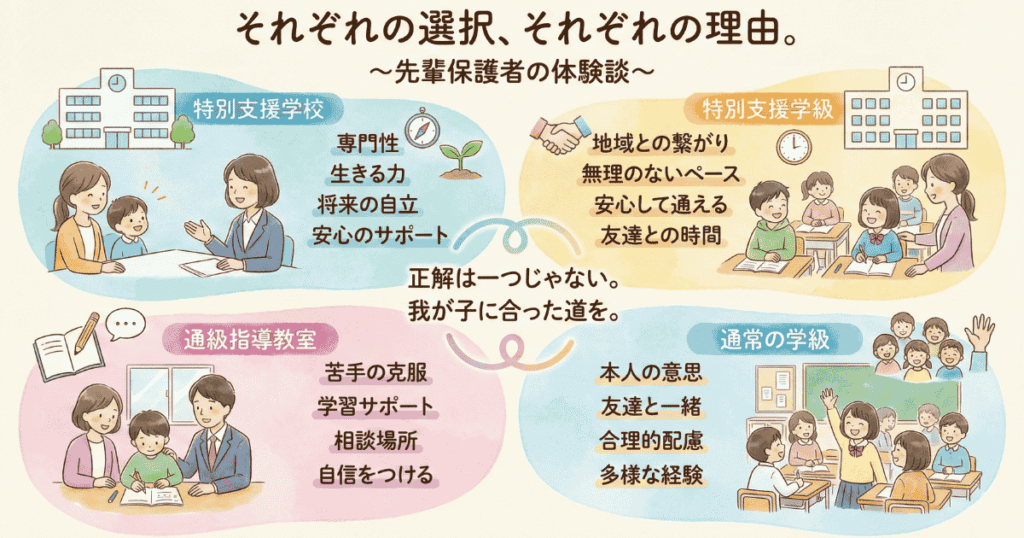

特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室・通常の学級を選んだ理由

ここでは、保護者の方々から伺った、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室、通常学級を選んだ理由をご紹介します。

何を重視するかは、保護者の方、そしてお子さんによって大きく異なります。

今回ご紹介する事例は、あくまで参考程度にご覧ください。

特別支援学校を選んだ理由

特別支援学校を選んだ生徒さん、保護者の方々のお話をご紹介します。

今回は、小学校まで地域の特別支援学級を利用し、中学校から特別支援学校を選んだAさんと、小中学校は特別支援学級に通い、高校から特別支援学校を選んだBさんのケースをご紹介します。

中学校進学と同時に特別支援学校に進んだAさんのケース

Aさんは小学校で特別支援学級を利用しており、中学校も地域の学校で受け入れ体制が整っていました。

そのため、どちらに進学するか悩んでいたそうです。

当初は、小学校からの友人もいる地域の学校への進学を考えていました。

しかし、特別支援学校を見学し、先生と面談をする中で、Aさんの保護者の方は「これから子どもが生きる上で、生きる力を育むことが重要である」と気づかされました。

そして、その力を育むためには、より専門性のある特別支援学校を選んだそうです。

実際に入学してみると、先生と子どもの課題や将来について具体的に相談しやすく、様々な面でサポートが充実していたため、保護者の方は「特別支援学校を選んで良かった」と感じているそうです。

Aさん自身も、これまで以上に様々な体験や苦手なことに挑戦する機会が増え、大きく成長できたと感じているとのことです。

また、以前進学を予定していた地域の中学校の友達とも交流を続けることができ、満足しているそうです。

高校進学を機に特別支援学校を選んだBさんのケース

Bさんは、小中学校は地域の学校の特別支援学級に在籍していました。

学習面では苦手な部分もありましたが、理解力があり、教科によっては学年相当の学力もありました。

そのため、高校は自分のペースで学べる通信制高校を希望していました。

しかし、担任の先生の勧めで、通信制高校だけでなく、特別支援学校も見学することに。

両校を見学した結果、通信制高校はBさんがイメージしていた学校とは異なり、予備校や塾のような印象を受けました。

また、通学手段が電車であることも、Bさんにとっては不安要素でした。

一方、特別支援学校の見学では、中学校で同じ特別支援学級だった生徒と再会しました。

その生徒から学校生活の話を聞くうちに、知り合いが活躍している姿に感銘を受け、通信制高校ではなく、特別支援学校への進学を決めたそうです。

入学後、Bさんは学級委員長に立候補したり、友人関係を築いたりと、充実した学校生活を送っているようです。

特別支援学級を選んだ理由

ここでは、特別支援学級を選んだ生徒さん、保護者の方々のお話をご紹介します。

今回は、小学校までは地域の学校の通常学級に在籍し、中学校から特別支援学級を選んだCさんと、小学校から継続して特別支援学級を選んだDさんのケースをご紹介します。

通常の学級から特別支援学級に進んだCさんのケース

Cさんは、小学生の頃から明るく活発で、生徒会長に立候補するようなお子さんでした。

しかし、高学年になるにつれ、学習についていけなくなる場面が増え、友だちとのコミュニケーションも上手くいかなくなっていきました。

当初、保護者の方は「少し不器用なだけ」と考えていましたが、Cさんが不登校になったため、心療内科を受診しました。

そこで、発達障害の可能性を指摘され、検査の結果、ASD(自閉スペクトラム症)と軽度の知的障害であることが判明しました。

学校生活が上手くいかなかった原因がわかり、Cさん自身も配慮の必要性を理解したため、小学校は通常学級で過ごしましたが、中学校進学を機に特別支援学級を利用することに決めました。

特別支援学級に移ったことで学校生活が劇的に変化したわけではありませんが、無理をすることが減り、学校へ行きやすくなったそうです。

特別支援学校ではなく特別支援学級に進んだDさんのケース

Dさんは、小学校時代は特別支援学級に在籍していました。

中学校進学にあたり、特別支援学校と特別支援学級のどちらに進むか悩んだ結果、特別支援学級を選択しました。

Dさんは知的障害に加え、身体障害もあり、いずれは特別支援学校へ進学する必要があると考えていました。

しかし、小学校で特別支援学級に通い、近所にも友だちが増え、地域との繋がりを実感していたことから、保護者の方は「中学校までは地域の学校で楽しく過ごしてほしい」と願っていました。

特別支援学校に比べると教員数が少ないため、思い通りの学校生活を送れないこともありましたが、特別支援学級の先生や支援員さんのサポートもあり、Dさんは充実した中学校生活を送ることができたそうです。

通級指導教室を選んだ理由

ここでは、通級指導教室を選んだ生徒さん、保護者の方々のお話をご紹介します。

今回は、小学校から継続して通級指導教室を選んだEさんのケースをご紹介します。

小学校に引き続き中学校でも通級指導教室に進んだEさんのケース

Eさんは書字障害があり、漢字やアルファベットを書くことが苦手でした。

小学校1年生で習うような簡単な漢字すら、上手く書けず、読めないほどでした。

しかし、漢字やアルファベットを書くのが苦手なだけで、数学、理科、社会などの教科に関しては平均以上の成績でした。

そのため、中学校でも引き続き支援を受けるために、通級指導教室を選びました。

中学校では中間テストや期末テストがあり、それらは高校受験に繋がるため、対策が重要になります。

通級指導教室に通うことで、先生と一緒にどのような配慮が必要か、どのような配慮があればテストや授業を受けられるかなどを対策することができ、大変良かったとのことです。

学力向上だけでなく、学習に関する相談場所にもなり、通級指導教室を選んで良かったと保護者の方も仰っていました。

通常の学級を選んだ理由

ここでは、通常学級を選んだ生徒さん、保護者の方々のお話をご紹介します。

今回は、小学校では通級指導教室を利用していたものの、中学校からは利用せず、通常学級のみで学ぶことを選択したFさんのケースをご紹介します。

小学校では通級指導教室を利用し、中学校からは通常学級に進んだFさんのケース

Fさんは小学校低学年の頃から、ひらがな、カタカナ、漢字を書くことが苦手でした。

病院で発達検査を受けたところ、書字障害とまでは診断されなかったものの、苦手意識が強かったため、通級指導教室を利用することにしました。

通級指導教室で書く練習をした結果、以前に比べてひらがな、カタカナは上手に書けるようになりました。

しかし、漢字を覚えることは依然として苦手で、小学校低学年で習う漢字すら、中学に進学しても何も見ずに書くことは難しい状況でした。

当初は、中学校でも通級指導教室を利用する予定でしたが、Fさん本人が通常の学級で学びたいと強く希望したこと、以前ほど字を書くことに苦労しなくなったこと、苦手なことが漢字を覚えることだけになったことから、保護者の方も本人の意思を尊重し、通常の学級で学ぶことを決めました。

保護者の方も、通級指導教室に通い続けた方が良かったのではないかと迷う気持ちもあったようですが、Fさんが友だちと楽しそうに学校生活を送っている姿を見て、通常の学級を選んで良かったと感じているそうです。

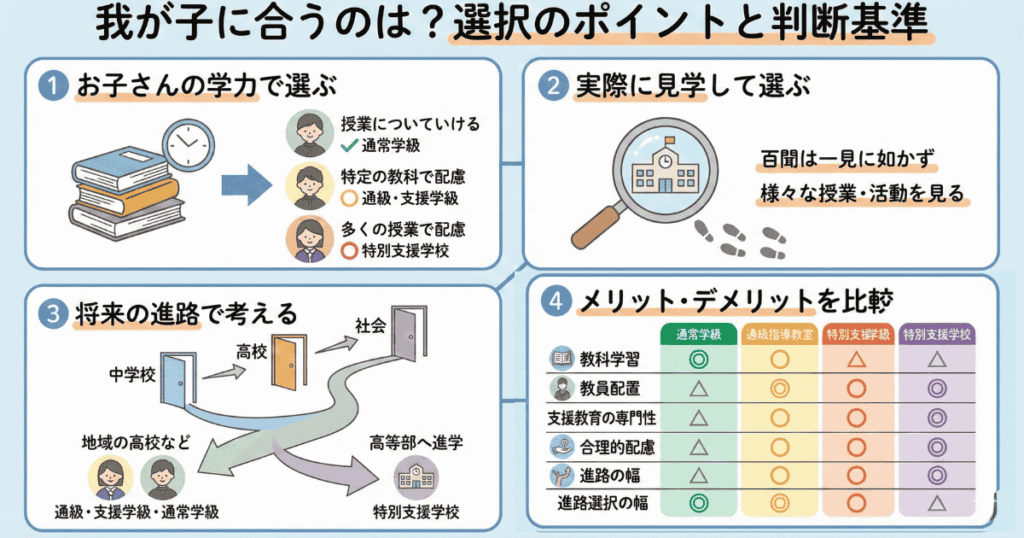

我が子に合うのは支援級?支援学校?選択のポイントと判断基準

特別支援学級や特別支援学校、通級指導教室の特徴を知り、体験談を読んでも、実際に選択するとなると迷ってしまいますよね。

ここでは、私の経験や見てきた生徒さんを参考に、お子さんに合った進路を選ぶためのポイントと判断基準を解説します。

お子さんの進路に迷ったときは、これらのポイントをしっかり把握し、お子さんと一緒に考えてみましょう。

お子さんの学力で選ぶ

個人的には、学力は最も分かりやすく判断しやすいポイントだと思います。

お子さんが学校の授業についていけているかどうかを判断基準にしましょう。

なぜ学力が重要かというと、中学校では朝9時から夕方15~16時まで、ほとんどの時間を授業に費やすからです。

授業についていけないと、多くが無駄な時間となり、お子さんにとって苦痛となります。

学校の成績が多少悪くても、苦手な教科や分野があっても、5教科以外も含めて総合的に判断し、授業についていけそうであれば、通常学級でも問題ないでしょう。

もし、ほとんどの授業は受けられるものの、特定の教科で個別の配慮が必要な場合は、通級指導教室や特別支援学級を検討しましょう。

授業についていけず、ほとんどの授業で配慮が必要な場合は、特別支援学校への進学をおすすめします。

普段の授業の様子や詳しい学力は、保護者の方だけでは判断が難しいかと思います。

担任の先生や、特別支援学級や通級指導教室を利用している場合は担当の先生に相談し、お子さんの学力を把握することをおすすめします。

実際に見学して選ぶ

次に重要なのは、実際に見学に行くことです。

見学のタイミングは学校に問い合わせて確認する必要がありますが、ほとんどの学校で見学を受け入れているので、まずは電話で連絡してみましょう。

これまで多くの方の進路相談に乗ってきましたが、意外にも実際に見学に行ったことがある方は少ないと感じました。もちろん、先輩保護者や先生など詳しい人に話を聞くことも大切ですが、やはり「百聞は一見に如かず」。

実際に見ることでイメージが湧きやすく、情報も確実です。

見学の際には、担当者と話す時間が設けられると思います。

その際に、見学で気になったことや聞いてみたいことを遠慮なく質問しましょう。

また、見学の際は、できるだけ様々な学年の授業や活動を見学することをおすすめします。

通級指導教室や特別支援学級であれば、様々な生徒や学年の授業を見学し、特別支援学校であれば、中学部だけでなく高等部も見学するようにしましょう。

そうすることで、お子さんが将来どのように成長していくのかをイメージしやすくなります。

見学は中学校進学だけでなく、高校進学の際にも重要となることを覚えておきましょう。

将来の進路で考える

将来の進路も、学校選びの重要な判断基準となります。

もちろん、どの選択肢を選んでも将来の進路を完全に制限するわけではありません。

しかし、中学校から特別支援学校に進学した場合、ほとんどの生徒はそのまま高等部へ進学するのが現状です。

地域の高校へ進学することも不可能ではありませんが、これまでそのような事例の生徒を実際に見たことがありません。

また、特別支援学校の先生方も地域の高校進学に関する経験が少ないため、地域の中学校に比べると進路選択は難しいかもしれません。

一方、地域の中学校の通級指導教室や特別支援学級、通常学級に進学すれば、将来の進路に大きな影響はありません。

特別支援学級では成績がつかないため、公立高校を目指すのは難しいのではと考える方もいるかもしれません。

しかし、提出物やテストにきちんと取り組めば、ほとんどの学校で成績をつけてもらえます。

お子さんの現在のことだけでなく、将来のことも見据えて進路を選択することが大切です。

それぞれの進路のメリット・デメリットを比較検討する

通常学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校には、それぞれ特徴があり、メリット・デメリットが存在します。

先ほどご紹介した選択のポイントと、以下のメリット・デメリット比較表を参考に、お子さんに合った進路を検討してみてください。

| 通常の学級 | 通級指導教室 | 特別支援学級 | 特別支援学校 | |

|---|---|---|---|---|

| 教科学習 | △ | |||

| 教員配置 | ||||

| 支援教育の専門性 | ||||

| 合理的配慮 | ||||

| 進路選択の幅 |

- 教科学習: 1日の授業時間における教科学習の割合

- 教員配置: 教員1人あたりの生徒の割合

- 支援教育の専門性: 専門性のある教員が在籍する割合

- 合理的配慮: 合理的配慮が実施しやすい環境、実際に合理的配慮がなされる度合い

- 進路選択の幅: 高校進学に関する選択肢の多さ

終わりに:お子さんに合った未来につながる選択を

今回は、発達障害や知的障害のある小学生のお子さんを持つ保護者の方に向けて、中学校進学の際に考慮すべき事項や選択肢についてご紹介しました。

さまざまな選択肢の考え方やポイントについて解説しましたが、正直なところ、お子さんの個性や家庭の状況によって最適な進路は千差万別であり、今回ご紹介した情報だけでは十分とは言えません。

しかし、どのような選択をしたとしても、それが間違いではないということを覚えておいてください。

私はこれまで、本当に多くの生徒さんを見てきました。

知的障害がありながらも、小・中・高と全ての期間を通常学級で過ごした生徒さんもいれば、今回ご紹介した事例のように、高校から特別支援学校へ進んだ生徒さん、中学校から特別支援学校へ進んだ生徒さんもいます。

もちろん、どの生徒さんも様々な困難を経験しましたが、ご本人やご家族が納得して進んだ道であり、皆さん充実した日々を送っています。

どの進路を選ぶかによって、学校生活の楽しさや学べることに差が出るのは事実です。

しかし、それがお子さんの人生の幸福度を左右するわけではありません。

どのような道を選んだとしても、ご家庭がしっかりと支え、一歩ずつ着実に進んでいけば、お子さんには必ず素晴らしい未来が待っています。

この記事が、お子さんの進路選択の一助となれば幸いです。

もし、気になることや質問があれば、公式LINEやホームページのお問い合わせフォームから、いつでも気軽に連絡してください。

それから、枚方市内で完全個別指導の学習塾も運営しています。

もし、お子さんが勉強で困っていることがあれば、ぜひ一度ホームページをご覧ください。