【元特別支援学校教員が教える】発達障害・知的障害のある子の高校選び

お子さんに知的障害や発達障害があり、高校進学について悩んでいる保護者の方は多いのではないでしょうか。

小学校や中学校では、特別支援学級などを利用して楽しく学校に通えていたものの、高校からは地域の高校では難しいのではないか、特別支援学校に行くべきなのか、または他にどのような選択肢があるのか気になっている方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、地域の中学校と特別支援学校の中学部で勤務した経験のある筆者が、どのようなお子さんであれば地域の学校がおすすめなのか、どのようなお子さんであれば特別支援学校を勧めるのか、またその他の選択肢としてどのようなものがあるのかをわかりやすく解説していきます。

進路選択は、実際に入学してみないと正解か不正解かわかりにくいものですが、この記事がその選択を後悔しないための一助となれば幸いです。

以前に、発達障害や知的障害のあるお子さんの中学校の進路選択についても解説しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

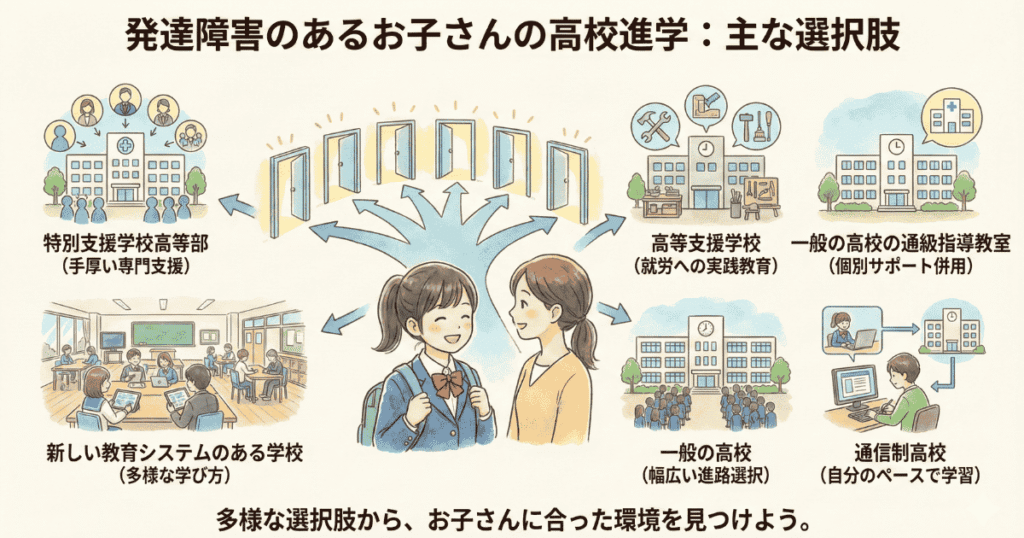

発達障害のあるお子さんの高校進学:主な選択肢

発達障害、もしくは知的障害があり、現在中学校で支援級や通級指導教室を利用しているお子さんにとって、高校校進学は大きな転換期です。

主な選択肢としては、以下の6つが挙げられます。

- 特別支援学校高等部

- 高等支援学校

- 一般の高校の通級指導教室

- 新しい教育システムのある学校

- 一般の高校

- 通信制高校

20年以上前と比べると、教育の選択肢は多様化しており、お子さんに合った環境を選びやすくなりました。

しかし、選択肢が増えたことで、どこを選べば良いか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで、それぞれの特徴、メリット・デメリットを分かりやすく解説していきます。

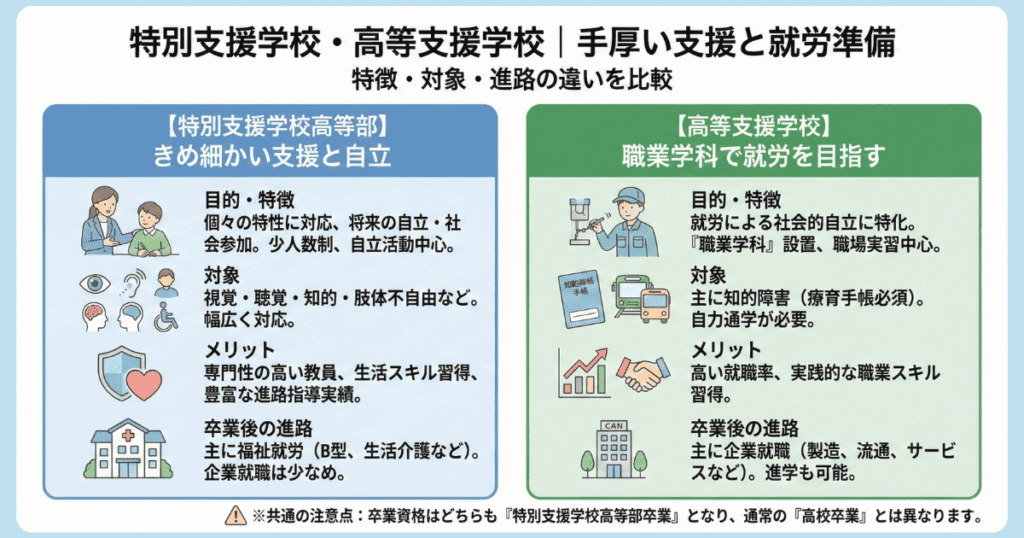

特別支援学校・高等支援学校|手厚い支援と就労準備

特別支援学校高等部は、個々の生徒の障がい特性と学習ニーズにきめ細かく対応し、将来の自立と社会参加を目指した教育を提供する専門的な機関です。

近年では、社会の変化とニーズの高まりにより、特別支援学校の生徒数は年々増加傾向にあります。

特別支援学校高等部とは?

障害のあるお子さんが、将来の自立や就職を目指して学ぶ場所です。

「教科の勉強」だけでなく、一人ひとりの特性に合わせた「自立活動」や、働くためのスキルを身につける「職業教育」に力を入れているのが大きな特徴です。

ちなみに、特別支援学校は小・中・高が一貫して設置されていることが多いため、「高等学校」ではなく「高等部」という名称が使われています。

特別支援学校の対象となる児童生徒は?

特別支援学校の対象となるのは、以下の障害のある児童生徒です。

- 視覚障害者

- 聴覚障害者

- 知的障害者

- 肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。)

これらの児童生徒が、障がいによる学習や生活上の困難を克服するために通います。

知的障害を伴わない自閉症や注意欠陥多動性障害は、原則として対象外です。

ただし、自治体や教育委員会によっては、個別の状況に応じて対象となる場合もあります。

特別支援学校の実施形態と授業内容

特別支援学校の高等部では、一クラスあたりの生徒数が、単一障害の場合は8名程度、重複障害の場合は3名程度で授業が行われています。

中学校で利用されていた特別支援学級と比べると、先生一人当たりの生徒数が少ないため、より手厚い支援を受けられるのが特徴です。

また、一般的には小学部、中学部、高等部が同じ敷地内に設置されています。

授業内容は、障害による学習や生活上の困難を克服するための「自立活動」が中心となります。

ただし、教科の学習を全く行わないわけではなく、児童生徒の障害の種類や学習理解度に合わせて、教科の学習も行われます。

そのため、お子さんによっては、学年相当の学習内容を学ぶことも可能です。

特別支援学校のメリット

- 専門性の高い教員による指導

- 自立に向けた生活スキルの習得

- 障がいのある子への進路指導実績

特別支援学校では、特別支援教育の専門免許を持つ教員が指導にあたるため、専門性の高い支援が期待できます。

学習面だけでなく、生活面での困難を克服し、自立に向けた力を育むことも重視しています。

特別支援学校には、これまで多くのお子さんの進路指導に携わってきた経験と実績があります。

そのため、一般の高校と比較すると、障がいのあるお子さんの進路に関するサポートを得意としています。

特別支援学校のデメリット

- 施設設備の不足

- 卒業後の選択肢が狭まる可能性がある

近年、特別支援学校の児童生徒数は増加傾向にありますが、施設設備の拡充が追いついていないのが現状です。

教室不足から、教材準備室や音楽室を教室として使用しているケースも見られます。

また、知的障害のある特別支援学校の高等部を卒業した後の進路は、主に就労継続支援B型、生活介護、自立訓練となります。

そのため、企業への就職や専門学校・大学への進学を希望されているご家庭にとっては、特別支援学校は必ずしも最適な選択肢とは言えないかもしれません。

特別支援学校の卒業後の進路は?

特別支援学校高等部卒業後の進路は、前述の通り、ほとんどの生徒さんが就労継続支援B型、生活介護、自立訓練といった方面に進みます。

企業への就職は1割弱程度です。

より詳しい情報を知りたい場合は、ご自宅から近い、知的障害のある生徒さんが通う特別支援学校のホームページをご覧ください。

卒業生の進路状況が必ず掲載されているはずですので、参考になるかと思います。

高等支援学校とは?

高等支援学校は、「職業学科」が設置された支援学校です。

知的障がいのある生徒が、安定した仕事に就いて社会で自立できるように育てることを目的としています。

特別支援学校高等部との大きな違いは、「就労を通じた社会的自立」に特化している点です。

高等支援学校の対象となる生徒は?

大阪府の高等支援学校の対象となるのは、以下の障害のある児童生徒です。

- 大阪府内の中学校等を卒業見込みであること

- 「療育手帳」を所持しているか、または児童相談所等の公的機関により知的障がいを有すると判定されていること

- 自力で学校への通学が可能であること

入学に必要な療育手帳ですが、大阪府の特別支援学校では必ずしも求められるわけではありません。しかし、高等支援学校への入学には必須となります。

また、通学方法も異なります。多くの特別支援学校にはスクールバスがありますが、高等支援学校では電車やバスなどを利用した自力での通学が基本です。

高等支援学校の実施形態と授業内容

授業は、内容に合わせて様々な人数で行われます。

- グループ学習: 5~8人

- クラスでの授業: 10~11人

- 学年全体での授業: 32人

カリキュラムは、主に以下の3つの柱で構成されています。

- 一般教科 国語、数学、社会など

- 専門教科 選択した職業コースでの実践的な学習(清掃、販売、接客など)

- 自立活動 社会性を育む活動(ソーシャルスキルトレーニング、生活管理など)

高等支援学校のメリット

- 高い就職率

- 就労に向けたスキルの習得

清掃や販売、接客といった、社会に出てすぐに役立つ仕事のスキルを具体的に学びます。特に「職場実習」が学習の中心となっており、3年間を通じて少しずつ責任のある仕事を任されるようになります。

こうした実践的な学びがあるため、卒業後の就職率はとても高く、実習先からそのまま採用が決まることも少なくありません。

高等支援学校のデメリット

- 入学者選抜がある

- 卒業資格が支援学校高等部と同じ

高等支援学校には、特別支援学校とは違い、入学のための選抜試験があります。試験では、適性検査(認知・学力検査、運動検査)と面接が主要な構成要素となり、自己申告書や調査書の内容も考慮に入れた総合的な評価を通じて、志願者の「就労準備性」を評価します。

そのため、入学を希望する場合は、筆記試験や面接に向けた事前の対策が必要になります。

また、卒業したときに得られる資格は、特別支援学校の高等部と同じものです。これは、いわゆる「高卒」と呼ばれる高等学校の卒業資格とは異なるため、その点には注意が必要です。

高等支援学校の卒業後の進路は?

高等支援学校の卒業生の主な進路は、企業などへの就職で、各校とも高い就職率を誇っています。

卒業生は、以下のような幅広い分野で活躍しています。

- 製造・生産

- 物流・倉庫管理

- 小売業(スーパーや店舗など)

- 飲食サービス

- 清掃・メンテナンス

- 医療・福祉のサポート

- 事務補助

- 農業 など

もちろん、就職以外の道を選ぶことも可能です。

- 障害者職業能力開発校で、より高度な職業訓練を受ける

- 就労継続支援(A型・B型)などの事業所で、福祉的なサポートを受けながら働く

- 専門学校などへ進学し、さらに学びを深める

高等支援学校についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を読んでみてください。

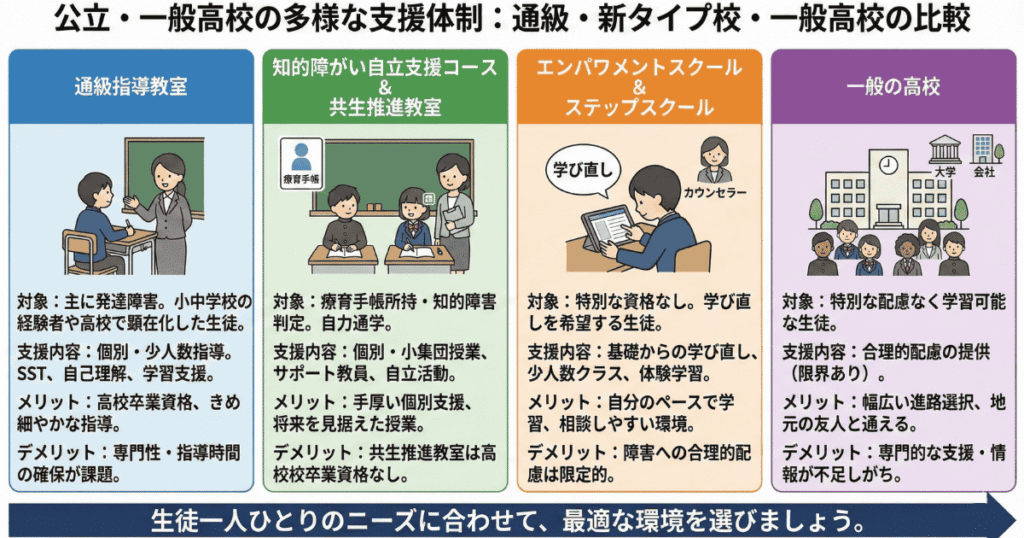

公立・一般高校の支援体制|通級や新しいタイプの学校

近年、小中学校において「通級指導教室」の設置が増加傾向にあります。

しかし、高等学校における設置数は依然として少なく、例えば大阪府内では全校の約4%にあたる11校に留まるのが現状です。

年々増加してはいるものの、その普及はまだ十分とは言えない状況です。

通級指導教室の対象となる生徒は?

通級指導教室の対象となる生徒の基準は、小中学校と高等学校で異なります。

- 小中学校: 発達障害(自閉症、情緒障害、LD、ADHDなど)、言語発達の遅れ、弱視、難聴といった、比較的早期からの特別な支援を必要とする児童生徒が主な対象です。

- 高等学校: 主に発達障害のある生徒が対象となります。小中学校から通級指導の経験を持つ生徒のほか、高校入学後に発達上の困難が顕在化し、利用を開始するケースも見られます。

なお、大阪府の高等学校では現在、小中学校の対象に含まれる言語障害や肢体不自由、弱視、難聴などは主な対象としていません。

これらの障害のある生徒が利用できないということではありませんが、現状では発達障害のある生徒への支援が中心となっています。

通級指導教室の実施形態と授業内容

高等学校での通級による指導は、生徒一人ひとりに対して教員が加配される形で行われます。

そのため、指導形態は生徒の状況や目標に応じて、個別指導または少人数指導となります。

コミュニケーションスキルやソーシャルスキルの育成を目的とする場合は、他者との関わりの中で学ぶグループ形式(少人数指導)が選択されることがあります。

一方で、読み書きの困難さの改善や、聴覚・視覚等の障害による学習上の課題への対応など、個別のニーズに特化した支援には個別指導が適しています。

指導内容も、小中学校とは重点を置く点が異なります。小中学校が学習の遅れを補う「補充指導」が中心であるのに対し、高等学校では以下の点に代表されるような、将来の社会的自立を見据えた能力の育成が主な目的となります。

- 学校生活における困難への対処

- コミュニケーション能力の向上

- 自己理解とセルフマネジメント(スケジュール管理、感情のコントロール等)

- 困難な状況における適切な援助要請(S.O.S.の発信)の方法

これは、高等学校が卒業後の進路選択と社会生活への移行期間という特性を持つためであり、指導においてもその視点が重視されています。

通級指導教室のメリット

- 生徒の特性に応じた個別・少人数での指導

- 社会的自立に向けたスキルの習得

- 高等学校卒業資格の取得

通級指導教室の最大の特長は、個別指導または少人数指導という形態にあります。

一般の学級よりも手厚い環境で、生徒一人ひとりの学習上の課題や心理的な特性に合わせた、きめ細やかな指導を受けることが可能です。

指導内容は、単なる教科の補充学習に留まりません。

高等学校卒業後の進路を見据え、コミュニケーションスキルや自己管理能力など、社会的自立に不可欠な知識と技能を体系的に学ぶことができます。

特別支援学校とは異なり、在籍する高等学校の教育課程を履修するため、卒業時には「高等学校卒業資格」を取得できます。

これは、将来の就職や進学において選択肢の幅を広げる上で、非常に重要な要素となります。

採用条件に「高卒以上」を掲げる企業も少なくないため、これは大きな利点と言えるでしょう。

通級指導教室のデメリット

- 担当教員の専門性

- 指導時間の設定方法

通級指導教室の担当者は、基本的には高等学校の教員です。

そのため、高等学校の教員免許は持っていても、特別支援学校の教員免許を併有していなかったり、発達障害のある生徒への指導経験が豊富でなかったりする可能性も考慮する必要があります。

もちろん、高い専門性を持つ教員が配置されている場合もありますが、担当教員の経歴や専門性については、学校によって差があるのが実情です。

通級による指導は、多くの場合、通常の授業時間内に行われます。

例えば、選択科目などの時間を利用して教室を移動し、個別の指導を受ける「一部時間帯抽出(プルアウト)方式」が一般的です。

あるいは、学校によっては放課後の時間を利用して指導が行われる場合もあります。

どちらの形態を取るかによって、生徒の学習リズムや部活動への参加に影響が出る可能性も考えられます。

利用を希望する際は、これらの点について事前に学校へ問い合わせ、具体的な指導体制や担当教員の状況を確認することが重要です。

通級指導教室利用生徒の卒業後の進路は?

通級指導教室を利用した生徒のみを対象とした、公的な進路データは存在しません。

進路に関する情報は、あくまで在籍する学校全体のものが各校のホームページで公開されています。

より具体的な情報を得るための最も効果的な方法は、オープンスクールや学校説明会に参加し、担当教員に直接質問することです。

プライバシー保護の観点から、個別の詳細なデータを開示してもらうことは難しいと考えられますが、「卒業生のおおまかな進路の傾向」や「どのようなサポートを受けて進路決定に至ったか」といった実情について、話を聞ける可能性は高いでしょう。

進路について具体的に検討するためにも、ぜひこれらの機会を積極的に活用することをお勧めします。

高等学校の通級指導教室について、より深くご理解いただくために、以下の記事もご用意しております。

ご興味があれば読んでみてください。

新しい教育システムのある学校とは?

近年、各都道府県の公立高校では、教育の多様化に対応すべく、特色ある学校づくりが顕著に進められています。

当塾がある大阪府を例に挙げますと、「知的障がい生徒自立支援コース」「共生推進教室」、あるいは学び直しを支援する「エンパワメントスクール」や「ステップスクール」など、生徒一人ひとりの個性や学習状況に寄り添う、多様な選択肢が生まれています。

この背景には、私立高校の授業料無償化制度の影響を受け、公立高校がその存在価値を改めて問い直し、各校独自の魅力ある教育を打ち出すことで生徒募集に繋げようという動きがあります。

お子様の進路についてお考えの保護者の皆様には、お住まいの地域にどのような特色ある高校があるのか、ぜひ一度情報収集されることをお勧めします。

知的障がい生徒自立支援コースと共生推進教室の対象となる生徒は?

知的障がい生徒自立支援コースと共生推進教室への入学には、いくつか条件があり、同じ応募資格です。

入学を希望する場合は、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

- 大阪府内の中学校等を卒業見込みの者

- 療育手帳を所持している者又は児童相談所等の公的機関により知的障がいを有すると判定を受けた者

- 自主的な通学が可能である者

「知的障がい自立支援コース」と「共生推進教室」の実施形態と授業内容

授業の形は、主に次の3つの柱で構成されています。

1. 「個別・小集団授業」

国語や数学、英語などの主要教科では、先生と1対1、あるいは10人前後の少人数で授業が行われることがあります。周りを気にせず自分のペースで質問できるので、「わからない」をそのままにしません。

2. 「サポート教員のいる授業」

通常のクラスでの授業にも、サポートの先生が一緒に入ってくれます。すぐ隣でそっと見守り、困ったときには優しく声をかけてくれるので、安心して授業に集中できます。主要5教科はもちろん、学校によっては体育や美術などの実技教科にもサポートが入ることがあります。

3. 「自立活動」

これは、将来、社会に出て自立した生活を送るために欠かせないスキルを学ぶ、特別な授業です。

- SST(ソーシャルスキルトレーニング): 人との関わり方を学ぶ

- 作業学習: 農作業や製作活動を通して、働くことの基本を学ぶ

- 職場体験: 実際に企業へ見学や実習に行く

など、学校ごとに特色あるプログラムが用意されています。

「知的障がい自立支援コース」と「共生推進教室」のメリット

- 個別のサポートがある

- 将来を見据えた授業がある

- 高等支援学校と連携できる

両コースともに、生徒一人ひとりのニーズに応じた個別支援が提供され、これは一般の高校と比較して、よりきめ細やかなサポート体制であると言えます。

また、「自立活動」という独自の授業を通じ、個々の課題や将来の自立に必要な能力・技能を習得します。

この授業は、「知的障がい自立支援コース」および「共生推進教室」に在籍する生徒のみが履修可能な、特別なカリキュラムです。

さらに、「共生推進教室」の生徒は、週1日、高等支援学校に通学し、専門的な授業やサポートを受けることが可能です。これは在籍する高校での週4日の学習と並行して行われます。

このように、通常の高校では得難い専門的なサポートや授業を受けられる点が、これらのコースの大きな特徴です。

「知的障がい自立支援コース」と「共生推進教室」のデメリット

- 教員に専門性があるとは限らない

- 高等学校卒業資格がもらえない

これらのコースを担当する教員は高等学校の所属であり、必ずしも特別支援学校の教員免許状や豊富な支援教育の経験を有するとは限りません。専門性を持つ教員が配置されることもありますが、それが確約されているわけではない点は留意すべき事項です。

共生推進教室に特有の留意点として、生徒の在籍が高等支援学校となる点が挙げられます。通学形態は週4日を高等学校、週1日を高等支援学校で学びますが、卒業時に授与されるのは在籍校である高等支援学校の卒業証書となります。

この卒業証書は、「高等学校卒業資格」とは異なるため、進路選択において注意が必要です。

「知的障がい自立支援コース」と「共生推進教室」の卒業後の進路は?

「知的障がい自立支援コース」と「共生推進教室」を利用した生徒のみを対象とした、公的な進路データは存在しません。進路に関する情報は、あくまで在籍する学校全体のものが各校のホームページで公開されています。

より具体的な情報を得るための最も効果的な方法は、オープンスクールや学校説明会に参加し、担当教員に直接質問することです。

プライバシー保護の観点から、個別の詳細なデータを開示してもらうことは難しいと考えられますが、「卒業生のおおまかな進路の傾向」や「どのようなサポートを受けて進路決定に至ったか」といった実情について、話を聞ける可能性は高いでしょう。

「知的障がい自立支援コース」と「共生推進教室」に関するさらに詳細な情報については、以前の記事をご参照ください。

エンパワメントスクールとステップスクールの対象となる生徒は?

エンパワメントスクールおよびステップスクールへの出願に際し、特別な応募資格や条件は設けられていません。

これらの学校の入学者選抜は、一般入学者選抜とは異なり、「特別入学者選抜」という枠組みの中で、約1ヶ月早く実施されるのが特徴です。

出願資格は問われませんが、試験の形式や日程が一般の選抜とは異なるため、受験を検討されている場合は、早期に中学校の担任の先生へご相談の上、正確な情報を得ることが重要となります。

エンパワメントスクールの実施形態と授業内容

「小学校や中学校の勉強でつまずいてしまった…」そんなお子さんのために、「基礎学力」「考える力」「生き抜く力」を育むことに力を入れているのがエンパワーメントスクールです。

具体的にどのような特色があるのか、5つのポイントに分けてご紹介します。

1.基礎からじっくり、学び直し

1年生のうちは、小学校や中学校の内容で苦手だった部分を徹底的に学び直します。国語・数学・英語は、短い時間で集中して取り組める30分授業を毎日実施。小さな「わかった!」を積み重ねることで、学ぶ楽しさを思い出させてくれます。

2.一人ひとりの進路に合わせた学習指導

授業は、理解度や進路の希望に合わせてクラス分けが行われます。得意な科目はどんどん伸ばし、苦手な科目は着実に克服できるので、大学進学を目指すことも可能です。

3.「勉強って面白い!」を実感できる授業

タブレットや電子黒板、映像教材などを活用した、視覚的でわかりやすい授業が特徴です。一人ひとりの進捗がわかるドリル教材もあり、自分がどれだけ成長したかを目で見て確認できるため、勉強への意欲も高まります。

4.心とコミュニケーションの力を育てる

グループでの学習や、地域の方々・企業の方々と協力して行う体験学習などを通して、人と関わる力や、最後までやり遂げる力を養います。

5.万全のサポート体制

いじめや問題行動は決して許しません。スクールカウンセラーやソーシャルワーカーなどの専門家が常駐し、学校と家庭、関係機関が連携して、多くの大人がお子さん一人ひとりを見守る温かい環境が整っています。

ステップスクールの実施形態と授業内容

「クラスの人数が多いと馴染めるか心配…」そんな不安を解消してくれるのが、一人ひとりを大切にする学習環境が魅力のステップスクールです。

そんなステップスクールの具体的な4つの安心ポイントをご紹介します。

1.安心の少人数クラス

1クラス30名程度の少人数制で、学校によっては10~15名のクラスもあります。先生の目が行き届きやすく、勉強のことはもちろん、学校生活の悩みもすぐに相談できます。担任の先生が2人体制の学校もあり、よりきめ細やかなサポートが期待できます。

2.中学校の復習から始められる

ここでも、一人ひとりの理解度に合わせた習熟度別の学習が行われます。中学校でつまずいてしまった範囲もしっかりと学び直せるので、「高校の勉強についていけるかな」という不安も解消されるはずです。「もう一度勉強を頑張りたい!」というお子さんの前向きな気持ちを、先生たちが全力で応援してくれます。3.

3.いつでも相談できるスクールカウンセラー

ステップスクールには、府立高校で初めてスクールカウンセラーが常に待機しています。「予約がなかなか取れない」ということもなく、お子さんが悩みを抱え込んだときに、いつでも話を聞いてもらえる心強い存在です。

4.社会とつながる体験学習

地域や企業と連携した、ユニークな体験授業や職業体験が豊富に用意されています。高校生活のうちから様々な仕事に触れる機会は、お子さんの将来の夢や目標を見つけるきっかけになるかもしれません。就職を希望するお子さんへのサポートも充実しています。

エンパワメントスクールとステップスクールのメリット

- 学び直しができる

- 人間関係力の育成

- 相談しやすい環境と体制

エンパワメントスクールとステップスクールの一番の魅力は、お子さん一人ひとりに合わせて「学び直し」ができる点です。 一般の高校では、中学校の勉強でつまずいたことがあると、授業についていくのが大変なこともあります。

でも、エンパワメントスクールとステップスクールでは、わからなくなったところまで戻って勉強をやり直せるので、お子さんは自分のペースで無理なく学習を進めることができます。

また、みんなで協力して行うグループ学習や、学校の外に出て学ぶ体験学習も授業に取り入れられています。周りの友達と力を合わせる中で、人と関わる力も育てていきます。

それに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、進路⽀援コーディネーターなどが常駐しているので、担任の先生に相談できないことなども気軽に相談できるところも大きなメリットです。

エンパワメントスクールとステップスクールのデメリット

- 特別入学者選抜での受験

- 障害に対する配慮は少ない

エンパワメントスクールおよびステップスクールは、いずれも「特別入学者選抜」の枠組みで実施されます。

これは、一般入学者選抜とは入試形式や実施時期が異なるため、出願には事前の情報収集と通われている学校教員との連携が不可欠です。また、試験内容も独自のものですから、その特性を理解した上での対策が求められます。

一方で、「知的障がい自立支援コース」や「共生推進教室」などとは異なり、これらの学校は障害のある生徒を主たる対象としていません。そのため、学び直しなどに重点が置かれる一方、障害に対する合理的な配慮は限定的である可能性が考えられます。

「エンパワメントスクール」と「ステップスクール」の卒業後の進路は?

卒業生の多くは、以下のような多様な進路に進んでいます。

- 就職(企業など)

- 進学(専門学校など)

- 訓練校

- 就労移行支援事業所

- 自立訓練施設

実際に、卒業生がどのような仕事に就いているのか、分野ごとにご紹介します。

- 販売・商品管理:スーパーや家電量販店での品出し、レジ打ち、商品の袋詰め、シール貼り、梱包作業

- 製造:パン屋さんでの製造補助、お菓子の梱包作業

- 清掃・メンテナンス:レストラン、駅、病院などの清掃

- サービス・介護:レストランの調理補助、図書館での本の整理、イベント補助、高齢者介護補助

- 事務補助:名刺作成、データ入力、用紙の補充など

「エンパワメントスクール」と「ステップスクール」に関するさらに詳細な情報については、以前の記事をご参照ください。

一般の高校という選択肢

発達障がいや知的障がいのあるお子さんにとっても、もちろん一般の高校は進路の選択肢の一つです。

近年、学校では「合理的配慮」の提供が義務付けられており、障がいのある生徒への対応が求められるようになりました。ただし、学校側も対応できることには限りがあるため、保護者の方の要望がすべて叶えられるわけではありません。

また、一般の高校の先生方は、必ずしも支援に関する専門的な知識や指導経験が豊富とは限りません。そのため、お子さんが希望する指導や配慮が受けられない可能性もあります。

一般の高校のメリット

- 進路の幅が広い

- 地元の友だちと同じ高校に行ける

一般の高校は、これまでご紹介した他の選択肢と比べて、卒業後の進路が多岐にわたるのが大きな魅力です。学校にもよりますが、専門学校や大学への進学から就職まで、様々な道を選ぶことができます。

特色ある学校の中には、就職に特化している一方で、大学進学にはあまり強くない場合もあります。その点、一般の高校は進学と就職のどちらも視野に入れやすいと言えるでしょう。

もちろん、学校によって目指せる進路は様々ですので、その点はご注意ください。

また、地元の高校に進学すれば、小中学校からの友人と一緒に通える可能性も高まります。

親しい友人がいることで、高校生活への環境の変化を和らげることができます。周りの友だちと同じ学校に行きたいとなると一般の高校というのは、大きなメリットになると思います。

一般の高校のデメリット

- 専門的な指導や配慮が受けられない可能性

- 障がいのある生徒向けの進路情報が入りにくい

先ほども触れましたが、一般の高校では、他の特色ある学校のような手厚い個別支援や、障がいに関する専門的な指導が必ずしも受けられるとは限りません。

また、障がいのあるお子さんのための大学進学や就職といった進路情報についても、他の特色ある学校に比べて集まりにくい可能性があります。

学校の先生に相談しても、専門的な情報が十分に得られない場合も考えられます。

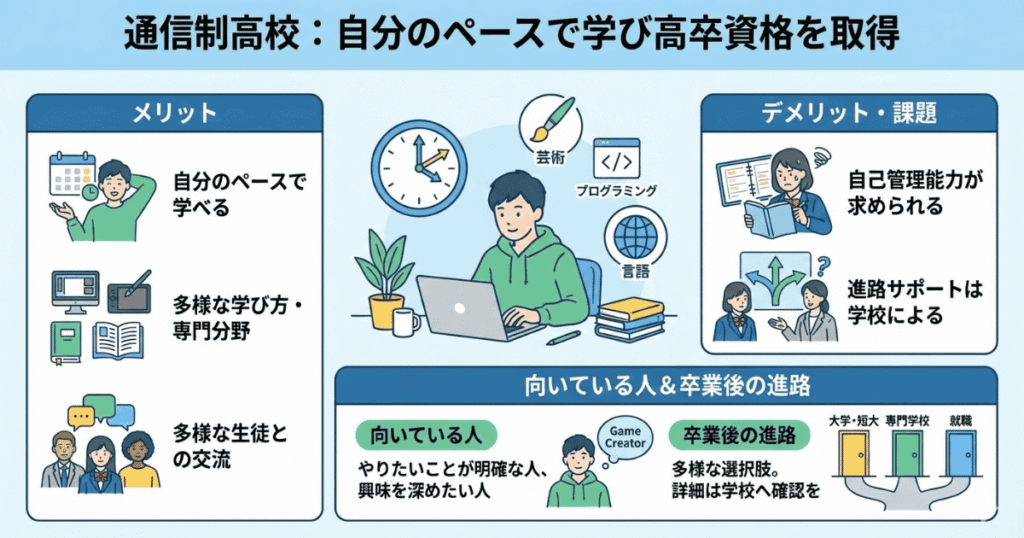

通信制高校|自分のペースで学び高卒資格を取得

通信制高校とは、毎日登校する全日制や定時制の高校とは違い、柔軟な学習スタイルを選べる高等学校です。

その学びやすさから、近年では不登校を経験したお子さんにとって、最も有力な選択肢の一つとなっています。

また、最近では通信制高校の多様化が進んでおり、学校ごとに様々な特色を打ち出しています。

通信制高校のメリット

- 自分のペースで学べる

- 多様な学び方を選べる

- 多様な生徒との交流

週5日しっかり通うコースから年に数回の登校で済むコースまで、お子さんの状況や目標に合わせて無理のない通学スタイルを選べます。学習も、焦らずにじっくりと自分のペースで進めることが可能です。

また、オンライン学習が充実している学校も多く、一般教科に加えて、プログラミングやWebデザイン、イラストなど、お子さんの興味に合わせて幅広い分野を専門的に学べます。

さらに、通信制高校には様々な年齢や背景を持つ生徒が集まっているため、多様な価値観に触れ、視野を広げる貴重な機会が得られます。

通級指導教室のデメリット

- 自己管理能力が求められる

- 卒業後の進路サポート

担任の先生やサポートスタッフはいますが、学習の基本は自宅での自学自習です。

そのため、お子さん自身で計画を立てて進める、ある程度の自己管理能力が大切になります。何をどのように学ぶかを自分で決める場面も多いため、自立して学ぶ姿勢がポイントです。

最近は卒業後の就職支援に力を入れる学校も増えていますが、毎日通う高校に比べると、サポート体制がまだ十分でない場合もあります。そのため、一度専門学校などでさらに学び、そこから就職を目指す生徒も少なくありません。

通信制高校の卒業後の進路は?

通信制高校は私立の学校が多く、卒業生の進路に関する詳細なデータが公にされていない場合がほとんどです。

具体的な進路を知るためには、オープンスクールや学校説明会に参加して先生に直接質問したり、もし知り合いに在校生や卒業生がいれば、話を聞いてみたりするのが最も確実です。

通信制高校について、さらに詳しい情報は以前の記事でも解説していますので、そちらも併せてご参照ください。

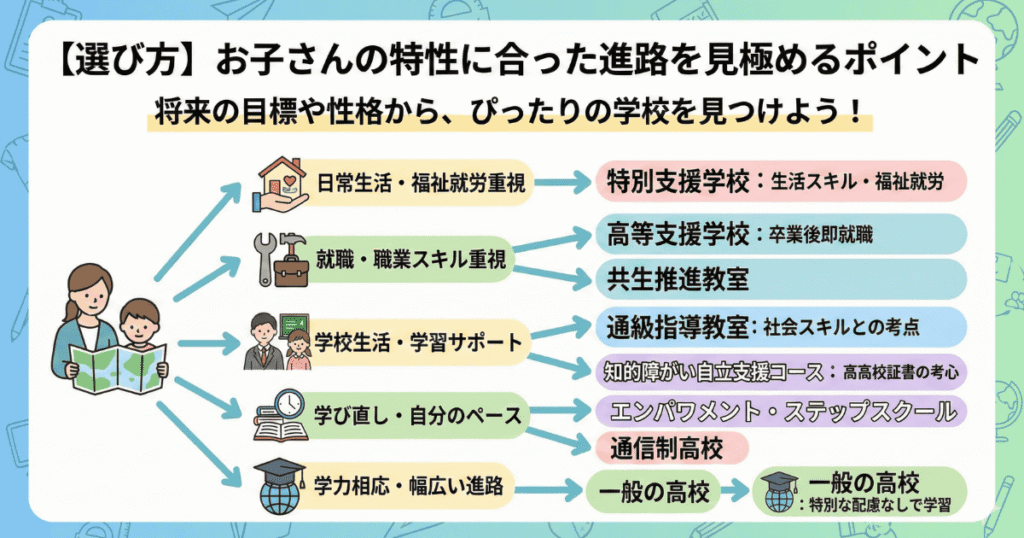

【選び方】お子さんの特性に合った進路を見極めるポイント

今回紹介したそれぞれの学校やコースが「どんなお子さんに適しているのか」という視点で、高校選びのポイントを分かりやすくまとめました。

お子さんの性格や将来の目標と照らし合わせながら、読んでみてください。

特別支援学校は、どのような生徒に適しているのか?

学力的に同年代のお子さんと同じような学習が難しい場合や、日常生活を送る上で身につけておきたいことがある場合、そして将来的に就労継続支援や障害者雇用といった進路を検討されている方には、特別支援学校がおすすめです。

一般の高等学校とは異なり、周りの生徒さんの多くが障がいのあるお子さんであるため、お子さん自身や保護者の方々がお互いに同じような悩みや将来の進路について話し合ったり、情報を交換したりしたいと考えている場合にも、特別支援学校は適していると言えるでしょう。

高等支援学校は、どのような生徒に適しているのか?

高等支援学校は、学校の勉強にある程度ついていくことができ、身の回りのことも自分でこなせるお子さんで、特に「高校を卒業したら働きたい」と考えている場合に、とても魅力的な選択肢となります。

高校進学の際に、学力向上を主な目的とする場合は、一般の高校や通信制高校、「知的障がい自立支援コース」、「共生推進教室」などが候補になります。

一方で、高校では「働くための知識や技術を身につけたい」と考えるお子さんにとっては、高等支援学校が最適な選択と言えるでしょう。

通級指導教室は、どのような生徒に適しているか

通級指導教室は、特に以下のような状況にある生徒にとって有効な選択肢となります。

主な対象となる生徒の例

- 学力面では同年代の生徒と大きな差はないものの、忘れ物が多い、提出物の管理が苦手など、学校生活を送る上で特定の困難を抱えている。

- コミュニケーションや対人関係の構築に苦手意識があり、友人関係で悩んでいる。

- 小学校や中学校で、通級指導教室や特別支援学級を利用していた経験がある。

勉強面で大きなつまずきはないものの、上記のような理由で学校生活に支障が出ている場合、専門的なサポートを受けられる環境は大きな助けとなります。

「知的障がい自立支援コース」と「共生推進教室」は、どのような生徒に適しているか

「知的障がい生徒自立支援コース」と「共生推進教室」は、療育手帳を持っている、あるいは公的機関で知的障がいと判定されており、一人で通学ができるお子さんが対象です。

その上で、学校の勉強や友だち付き合いに大きな支障がなく、将来は大学や専門学校への進学も考えているなど、「高等学校の卒業資格」を得たいお子さんには、「知的障がい生徒自立支援コース」が向いています。

一方、「共生推進教室」は、高校卒業後は就職すると決めているお子さんにとって、良い選択肢となります。高等学校の卒業資格は得られませんが、その代わりに高等支援学校で、より専門的な仕事のスキルを学ぶことができるからです。

「エンパワメントスクール」と「ステップスクール」は、どのような生徒に適しているか

「エンパワメントスクール」と「ステップスクール」は、日常生活や学校生活に大きな心配や不安はないが、勉強に対して大きな不安があり、基礎からの「学び直し」をしたい、「自分のペースで成長したい」、特定の得意分野を活かしたいと考えているお子さんに向いています。

一般の高校は、どのような生徒に適しているか

発達障がいや知的障がいのあるお子さんの中でも、特に一般の高校が向いているのは、学力が学年相応で、特別な配慮がなくても自分で授業内容を理解し、学習を進められるお子さんです。

これは、必ずしもテストの点数が高いという意味ではありません。たとえ点数が平均より低くても、授業を聞いて内容をある程度理解できているのであれば、問題なくやっていけるでしょう。

また、高校を卒業した後の進路について、就職か、あるいは専門学校や大学への進学かでまだ迷っているお子さんにとっても、選択肢の幅が広い一般の高校は良い選択肢となります。

通信制高校は、どのような生徒に適しているか

通信制高校は、毎日通う一般的な高校とは異なり、小学校や中学校までとは全く違うスタイルの学校生活になります。

自由な時間が多く、自分で学習計画を管理する必要があるため、やりたいことや学びたい分野がはっきりしているお子さんには、非常に適した環境と言えるでしょう。

多くの通信制高校では、入学試験はありますが合否を判断するものではないため、現在の学力について心配する必要はほとんどありません。

勉強に苦手意識があっても、「高校からは自分の興味がある分野を頑張りたい」という意欲のあるお子さんにも、おすすめの選択肢です。

お子さんに合った選択肢を選びましょう!

今回は、発達障がいや知的障がいのあるお子さんの高校進学について、様々な選択肢とその特色、そして、それぞれがどんなお子さんに合っているのかを解説しました。想像以上に多くの選択肢があることに、驚かれた保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

ここまで様々な学校について解説してきましたが、最終的にどの道を選ぶかを決めるのは、お子さんと保護者の皆様です。

どの学校に進学するとしても、親子で納得できる、後悔のない選択をしていただきたいと思います。

この記事が、そのためのささやかな助けとなれば幸いです。

もし、気になることや質問があれば、公式LINEやホームページのお問い合わせフォームから、いつでも気軽に連絡してください。

それから、枚方市内で完全個別指導の学習塾も運営しています。

もし、お子さんが勉強で困っていることがあれば、ぜひ一度ホームページをご覧ください。